【孟强】在新气候条件下走向大地——B. 拉图尔生态哲学研究

摘要:生态与环境危机是全球面临的最为紧迫的问题之一,法国哲学家拉图尔在后期进行了独树一帜的思考。首先,全球已经进入“新气候条件”。环境和气候不再是给定的,而深受人类活动的影响。其次,这意味着地球不再是人类文化活动的沉默舞台,它闯入文化,迫使现代人修改既定的游戏规则。再次,面对新气候条件,以回归自然为宗旨的“自然中心主义”策略是失败的,它与“人类中心主义”一样预设了现代二元架构。拉图尔的方案是告别自然并“重置现代性”。为应对新气候条件,必须摆脱人与自然的二元架构,走向“大地”。

关键词:拉图尔;新气候条件;大地;现代性;生态哲学

生态危机与气候变化是当今全球面临的最为紧迫的问题之一。它不仅关乎全人类的现实与未来生存,而且具有重要理论意义。对此,不同的思想家提出了不同的应对策略。在前期现代性批判的基础上,法国哲学家B. 拉图尔(Bruno Latour)在后期对生态问题作了独树一帜的思考。拉图尔的最初领域为“科学技术论”(STS),并以“行动者网络理论”(ANT)闻名于世。在2013年之后,他专注于生态、人类世(Anthropocene)、气候变化、盖娅(Gaia)等议题。在这方面,他的主要著作包括:《面对盖娅:新气候条件八讲》,《何处着陆:如何在政治中定向》《关键带:登陆地球的科学与政治》《我在何处?禁闭对大地人的好处》等。在我国,拉图尔的思想主要由科技哲学界引进,《实验室生活》与《科学在行动》等早已成为科技哲学研究者的必读书。相比之下,他后期的生态哲学尚未得到足够重视。鉴于此,本文尝试以“新气候条件”(the new climatic regime)为切入点进行探讨,以呈现其独特的思想价值。

一、什么是新气候条件?

2015年,拉图尔在“吉福德讲座”(the Gifford lecture)的基础上出版了《面对盖娅:新气候条件八讲》。2018年,法文版《何处着陆》被译为英文,并以《降落地球:新气候条件下的政治》(Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime)为题出版。这两部著作的标题都出现了一个关键词:“新气候条件”。那么,何谓新气候条件?

首先看“气候条件”(climatic regime)。这个词来自S. 艾库(Stefan Aykut)和A. 达恩(Amy Dahn)的《治理气候?国际磋商二十年》(Gouverner le climat? Vingt ans de négociations internationales)。该书提出,“气候条件[体制]”首先指参与气候变化磋商的各类国际组织、机构及其他利益相关方的互动机制及其结果。比如联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC),2016年生效的《巴黎协定》,等等。其次,它指一整套有关气候变化的知识建构机制。“事实上,‘条件[体制]’这个词除了指国际关系领域外,还指学科或知识领域。”它既具有福柯式的意义,如“真理体制”(régime de vérité)的话语规则和实践,也兼具科学论(science studies)意义上知识的文化、政治与社会建构。综合而论,“在运用于气候问题时,这个词的这两层含义与源自国际关系的含义相互叠加,相互综合,旨在彰显‘气候条件’这一表达本身的多维性,而这种多维性代表了这个领域的特征。”

在此基础上,拉图尔用“新气候条件”刻画我们当前所处的形势或状况。“我用这个词想概括目前的处境:现代人理所当然的物质框架,长久以来上演他们历史大戏的舞台,变得不稳固了。布景似乎走上前台,想与演员一块儿唱戏。从此刻开始,一切都变了,故事不同了,政治秩序现在包含了所有此前属于自然的东西。”在此,所谓“物质框架”指的是承载人类历史的“地球”“自然”或“环境”。“新气候条件”兼具两层含义。第一,它意指我们目前处于新的气候状况或条件。“过去是旧气候条件,最后一次冰期结束以后相对稳定的状况,地质学家将其定义为全新世(Holocene)。由于严重依赖于石油,人类在不知不觉中转向了新气候条件。气候不再是给定的,以至于人类只需尽可能好地适应它即可。它正在特定的界限内变异。”第二,它还意味着必须改变理解和应对气候变化的概念框架和指导原则,因为旧气候条件[体制]已无法有效地进行气候治理。“悖谬的是,最显而易见的自然现象——气候——变成了最明确的政治对象……正如法国大革命从旧政权(Ancien Régime)走向新政权(Nouveau Régime),‘条件[政权]变了’这句老话成为现时代的口号。”

简言之,“新气候条件”既指我们目前所处的新气候状况,也指应对新气候状况的新框架。那么,新框架应该是什么?从某种意义上说,它延续了拉图尔的非现代性(nonmodernity)思想,即走出自然/社会二元论,走向异质性联结。在回顾自己为何转向生态议题时拉图尔说,“我们总是在讨论人与非人(nonhuman)之间的可能联结,而与此同时科学家们也在谈论它,但他们发明了各种各样的方法,并且在完全不同的尺度上谈论:‘人类世’‘大加速’(the Great Acceleration)‘星球极限’‘地球史’‘临界点’‘关键带’(critical zone)……科学家发明这些术语是想要理解这个地球,它对我们的行为作出反应。”正是意识到这一点,他开始将自己前期的非现代性思想运用于气候变化和生态议题,从实验室尺度的“微观联结”转向行星尺度的“宏观联结”,由此提出一种独特的生态哲学策略。

二、地球的闯入

如果“新气候条件”意味着地球对人类行为做出反应,那么“旧气候条件”便意味着它无动于衷。这里要对“地球”作广义理解,它泛指气候、环境和生态,即前面谈到的“物质框架”。为进一步领会新旧气候条件之间的差异,让我们谈一谈M. 塞尔(Michel Serres)。这位法国哲学家在我国思想界名不见经传,他曾是拉图尔的老师,对后者产生了深刻影响,在生态问题上也不例外。1990年塞尔出版一本小书,名为《自然契约》(Le contrat naturel)。该书主张,环境危机的物质根源是人类的掠夺和破坏,但其思想根源是“社会契约”。社会契约论是现代性哲学的典范,它旨在解决人与人之间的共存秩序问题,但其缺点是撇开自然只谈社会,撇开物只谈人,撇开地球只谈政治。塞尔提出,为克服环境危机,必须用“自然契约”去修补问题重重的“社会契约”。

这本书开篇提到了西班牙画家F. 戈雅(Francisco de Goyay)的一幅画,名为“械斗”(Fight with Cudgels)。画中两位对手挥舞着木棍,打斗正酣。这幅画的独特之处在于,德戈雅将械斗地点放在一个特殊的环境。两位决斗者所在的地点不是街道、集市、广场或城墙之上,而是泥泞的沼泽(或流沙)。双方打斗得越激烈,陷入沼泽的速度就越快。作为当局者,他们关心的是尽力击败对手。作为旁观者,我们则担忧他们会不会在分出胜负之前同归于尽。这幅画极具象征意义。两位对手械斗象征着“一切人反对一切人”的人类史。在漫长的历史长河中,个体、家族、部落、民族、国家常常因名望、资源、地盘或信仰而相互厮杀。为了避免无休止的战争和流血,人类发明了各式各样的妥协策略,比如和亲、臣服、纳贡,当然也包括签订“社会契约”。然而,从来没有人思考过战场本身是什么,上演人类文化大戏的舞台是什么,似乎它们是不言而喻的。塞尔写道,“将世界从战斗中移除,只留下冲突或争吵,人熙熙攘攘,而物被纯化掉,于是你就获得了舞台剧。我们的叙事、哲学、历史以及一切社会科学:它们把这出令人感兴趣的戏剧称作文化。可是,是否有人问过主人和奴隶在哪里一决雌雄?”换言之,文化演出的舞台被认为是给定的、一成不变的,不受演出活动的影响。舞台承载着文化戏剧,但不属于文化戏剧,犹如湍急河流底部的稳定河床。这就是作为现代性核心的二元本体论:自然与社会,事实与价值,物质与文化,物与人……人只需面对他者,无需面对作为舞台的“地球”——这就是“旧气候条件”。

但是,20世纪以来情况发生了剧变。在文化戏剧中,舞台本身开始变得不稳固,甚至剧烈摇晃,大有威胁演员存亡之势。先前被认为理所当然的背景跃入前景,威胁着文化戏剧本身。这就是“械斗”的寓意。塞尔写道,“流沙正在吞没决斗者,河流正在威胁武士:土壤、水和气候,沉默的世界,过去被当作布景置于常规戏剧周围的无声事物,所有这些从未引起任何人的兴趣,却从今天开始鲁莽且毫无预警地冲进我们的规划谋略之中。它们闯入我们的文化,而我们的文化对它们只形成了一个局部的、模糊的、涂装式的概念:自然。”1945年以来,地球的闯入表现得尤为明显。W. 斯蒂芬(Will Steffen)等人把这一阶段称为“大加速”:“许多人类活动在20世纪的某个时刻开始起飞,并且在20世纪末疯狂加速。在人类历史上,过去50年无疑见证了人与自然关系的深刻转变。”此时,人不仅需要面对他者,而且必须与他者一道共同面对“地球”——这就是“新气候条件”。

三、告别“自然”

如何应对“新气候条件”?最流行、最深入人心的策略是“自然中心主义”,其基本精神是“回归自然”。众多生态学家、环保主义者和普罗大众认为,生态危机的根源是人类为了自身利益过度开发和利用自然,从而破坏了自然。相应地,克服生态危机的方法是告别“人类中心主义”,约束人类的强力意志,保护、爱护、敬畏自然,实现人与自然的和谐共生。事实上,塞尔提出“自然契约”也隐含类似倾向。比如,他写道,“那么,回到自然吧!这意味着我们必须为排他性的社会契约增补一份共生与互惠的自然契约。在这份契约中,我们与物的关系将告别控制与占有,而代之以关注、互惠、凝望与尊重。”但是,自然中心主义与人类中心主义一样默认了人与自然的二元结构。从这个意义上说,自然中心主义并没有真正突破现代性。更糟糕的是,它秉承的自然概念带有浓郁的浪漫化、神秘化和拟人化色彩,无助于应对新气候条件。鉴于此,拉图尔早在1999年出版《自然政治学》(Politics of Nature)之时便呼吁告别“自然”。有人将拉图尔的生态哲学称作“后自然叙事”(post-nature narrative),这是很有道理的。

为表达自己的立场,拉图尔借用“自然之死”的说法,并赋予其积极意义。“自然之死”源自C. 麦茜特(Carolyn Merchant)的同名经典著作。她认为,在近代科学革命之前,自然是活的、有生命的、养育众生的女性形象。但是,“随着‘科学革命’的推进和自然观的机械化与理性化,地球作为养育者母亲的隐喻逐渐消失,而自然作为无序的这第二个形象唤起了一个重要的现代观念,即驾驭自然(power over nature)的观念。两种新的观念,即机械论、对自然的征服和统治,成为现代世界的核心观念。”麦茜特主张,自然之死意味着从有机自然观到机械自然观的巨变,正是这种巨变为人类统治和开发自然提供了本体论前提,进而招致了严重的环境危机。那么,能否借助自然的复魅(re-enchantment)克服生态危机,能否通过重新赋予自然以生命去约束人类的强力意志呢?拉图尔的看法是否定的。“自然”非但不是“政治生态学“的保护对象,反而是它的障碍。对于“自然之死”,我们应该击掌欢庆,而非痛心疾首。“当最狂热的生态主义者浑身颤抖着高呼‘自然快要死了’,他们不知道自己说得有多么正确。谢天谢地,自然快要死了。是的,伟大的潘神已死。在上帝之死和人之死之后,自然也要放弃灵魂。”

拉图尔的上述言论着实耸人听闻,让我们作进一步分析。当人们号召保护自然并实现人与自然的和谐共生时,“自然”究竟意味着什么?首先,它显然不是近代科学革命之后所谓的“自然”。自然科学意义上的“自然”是没有生命力的、机械的、被动的物质存在者。人作为自认为具有自由意志的存在者,如何情愿委身于机械自然?那么,它是有灵气的、活的有机体吗?许多人确实这么认为。自然是外在于科学、技术、资本和政治的有机系统,它是脆弱的、有待保护和尊重的崇高存在者。但是,对于这个有机的超验(transcendent)存在者,我们如何认识它?如何理解她的意图与目的?除了诉诸个人情感和直觉外,还有其他方式吗?这是一切呼吁“回归自然”的自然中心主义者必须面对的难题。

拉图尔进一步论证,诉诸自然将导致政治生态学在理论与实践之间自相矛盾。第一,它理论上宣称在谈论自然,实际上谈论的是已经伴随着人类参与的无数联系体(imbroglios)或联结。第二,它理论上宣称保护自然,使之免遭人类的破坏,实际上却呼吁更多的人行动起来,并采用越来越先进的科学技术手段去应对生态危机。第三,它理论上宣称保护自然是为了自然本身,但实际上总是诉诸特定群体的利益或福祉,比如为了子孙后代。第四,它理论上宣称要根据科学规律进行系统思维,但实际上总是发现自己陷入科学争议中。例如,对于气候变化的成因,科学家们也常常无法达成共识。第五,它理论上宣称谈论自然整体,但实际上却不断介入局部的、情境化的具体事件。总之,政治生态学试图诉诸超政治的“自然”去参与政治,诉诸“超验的”存在者去改变“内在的”(immanent)的共存秩序,这使得它在理论上完全误解了自身。为克服这些矛盾,必须告别“自然”,同时远离人类中心主义和自然中心主义,转向人与非人的异质性联结。

四、重置现代性

转向人与非人的异质性联结意味着走出现代性。因此,拉图尔倡导“重置现代性”(reset modernity),以应对新气候条件的挑战。2016年,在德国卡尔斯鲁厄(Karlsruhe)艺术与媒体中心(ZKM),他组织策划了一次展览,名为“重置现代性”,并于同年编辑出版同名文集。重置是什么意思?在日常生活中,如果电脑操作系统出故障或死机,我们可以重启使其恢复正常。对于现代性,亦可作如是观。“重置现代性”展览参观手册写道,“现代性是区分过去与未来、北与南、进步与退步、激进与保守的一种方式。但是,在生态深度变异的时代,这个指南针正在狂转,不再能够辨别方向。因此,到了重置的时候。”

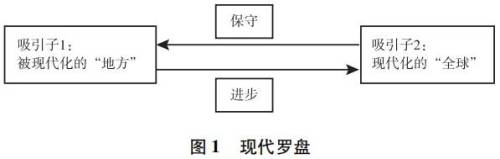

可以把现代性坐标系称作“现代罗盘”(见图1),它发挥着为现代人辨别方向的功能。现代罗盘有两个吸引子(attractors):地方(Local)与全球(Global)。磁针或者指向全球,这是现代化和全球化的进步方向;或者指向地方,这是固守传统或逆全球化的保守方向。如果你赞同全球化,那么你就是开明的、理性的、科学的、进步的。如果你反对全球化,那么你就是反动的、保守的、非理性的、反科学的。然而,在新气候条件下,现代罗盘已经失效,无法提供指南,必须重置。重置之后,局面将发生变化。“我们需要转向别处,聚焦于完全不同的世界,其奇异处在于,它既不是内在的,也不是超验的,既不太大,也不太局限。这个平凡的、物质的、世俗的世界既不是昏暗的洞穴,也不是由那些著名的‘事实’所构成”,“让我们既不要上升,也不要下降,而要安于并维系于这个世界”。那么,这个世界是什么世界?

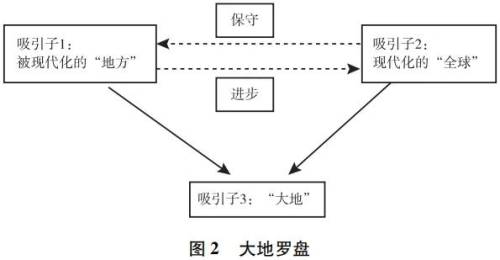

可以把重置之后的新罗盘称作“大地罗盘”(见图2),因为“大地”(Terrestrial)加入进来,成为第三个吸引子。何谓大地?拉图尔用这个词来指称那个在新气候条件下闯入人类文化的“地球”:“首要挑战是给它起个名字……‘地球’?这会被理解为从太空看到的星球,即著名的‘蓝色星球’。‘自然’?这似乎太宽泛。‘盖娅’?这很合适,但需要耗费笔墨去说明理由。‘陆地’(Land)?这有点模糊……不,我们需要一个词能够涵盖这个行动者的惊人源初性(originality)……让我们称呼它为大地。”在大地罗盘中,由于大地吸引子的出现,磁针方向发生了偏转。“我们从抵达全球这一不可能实现的破碎梦想出发朝向我们所说的大地吸引子(图中箭头2-3),而且也从返回地方这一遥不可及的视野出发朝向它(沿着箭头1-3)。”这样便出现了一种全新格局,我们面临的选择不再是地方或全球,而是离开大地或走向大地。“拉图尔宣称,为了应对新气候条件,要走向大地。大地就是那个“要安于并维系于”的世界。

五、走向大地

在新气候条件下,地球不再是人类活动的沉默舞台。它闯入文化,主动对人类活动作出反应。为了指称这种积极的、能动的“地球”观念,拉图尔特意选取“大地”一词。大地“既包含行动者——生物学家称之为‘生命有机体’——也包含它们的行动后果,它们的生态位——如果你喜欢这么说也可以”。大地具有能动性(agency),它反作用于人类文化,并迫使我们修改既定的游戏规则以容纳它。“我们需要总结和吸收的这一重大事件事实上涉及这一大地的行动力量,它不再是人类行动的情境或背景。人们通常谈论地缘政治(geopolitics),似乎前缀‘geo’仅仅指政治行动所在的框架。然而,情况正在变化,‘geo’指代一个充分参与公共生活的行动者。”

走向大地意味着什么?第一,放弃“地方”与“全球”的现代罗盘。我们既不要如进步的现代人那样“背井离乡”,也不要如保守的反现代人那样“固守乡土”。第二,确认人的存在是有位置的,这个位置即大地。它既不同于“全球”,也不同于“地方”。它是一切生命及其条件和后果的总和,我们总是已经身处其中且无法逃离,因为逃离意味着毁灭。第三,认可空气、岩石、河流、森林等非人(nonhuman)存在者的能动性。人既不是唯一的能动者,也不是目的本身。在大地罗盘中,各式各样的大地存在者参与并塑造着人类活动。我们必须与之共在,而不应将其对象化。第四,保持反思意识。既然大地是我们的存在论位置,我们的“家园”,而非匆匆而过的“旅馆”,那么就必须对自身行动保持反思意识,及时对可能危及大地的行为进行调整。

但是,请不要将“大地”浪漫化或拟人化,把它当成“自然”“盖娅”的替代品。为避免这样的误解,不妨将大地具体理解为“关键带”(critical zone)。“以大地命名的吸引子显然区别于‘自然’,它不是整个星球,而只是关键带这一薄薄的生物层。”关键带来自地球科学,1998年G. 阿什利(Gail Ashley)首次建议用它表示相对较薄的地球表层。2001年,美国国家研究委员会(NRC)将关键带研究作为21世纪地球科学最有前景的研究领域之一。该委员会将关键带界定为异质性的、近地表的环境,其中岩石、土壤、水、空气和生物体之间进行复杂互动。拉图尔主张,关键带“是一个由地球科学家发明的概念,综合了许多不同的学科,过去这些学科并未充分合作。无论你研究的是水、土壤、植物、岩石、天气还是动物,所有这些现象都局限于一个非常薄的区域——相比于从外太空观察到的整个地球来说。关键带只有几公里厚。在许多宙(many eons)中它是唯一为生命所改变的地球区域。它也是你唯一有机会通过感官直接经验到的世界部分。虽然人类活动在行星尺度上几乎不可见,更不要说宇宙尺度了,但在这个薄薄的、脆弱的、高度复杂的关键带尺度上,人类活动极具破坏性”。

关键带有如下特征:第一,它是“未知大陆”(terra incognita)。作为近地表维持生命的薄层,关键带的许多成分和活动机制尚不为人知,法国地球化学家J. 盖雅尔戴( Gaillardet)形象地把它称作“我们脚下的未知大陆”。第二,关键带十分“关键”。某种意义上说,人类并不生活在地球上,我们对地核、地幔以及大部分地壳毫无经验。反之,我们生活在这个近地表的关键带中,它才是人类的栖居地,对人类存亡十分关键。第三,关键带十分“危急”。Critical不仅有关键之意,而且意味着危急。“‘Critical’这个词还意味着这个地带并不是寻常的科学对象,它是一个脆弱的、敏感的界面,有待更好地描述和建模,以服务于这个星球上的人类可持续性。”在新气候条件下,关键带已经并且正在处于危急之中。第四,关键带代表了不同于行星视角的内部视角。在浩瀚的无限宇宙图景中,它是不可见的。只有从无限宇宙返回地球,它才显现其关键和危急的地位。“你所关切的一切都居于这个微不足道的关键带。这是所有那些对我们意义重大的科学的起点和归宿。”第五,关键带具有异质性。“虽然存在唯一的关键带,它被认作新的科学对象,但存在许多关键带观测站,它们有着不同的指标构成:地质、气候、地形、土壤、活的有机体、人类活动、人类历史或冲突性的土地使用。”因此,被浪漫化的系统性、整体性、有机性或统一性等超验品质与它无关。

Gaillardet)形象地把它称作“我们脚下的未知大陆”。第二,关键带十分“关键”。某种意义上说,人类并不生活在地球上,我们对地核、地幔以及大部分地壳毫无经验。反之,我们生活在这个近地表的关键带中,它才是人类的栖居地,对人类存亡十分关键。第三,关键带十分“危急”。Critical不仅有关键之意,而且意味着危急。“‘Critical’这个词还意味着这个地带并不是寻常的科学对象,它是一个脆弱的、敏感的界面,有待更好地描述和建模,以服务于这个星球上的人类可持续性。”在新气候条件下,关键带已经并且正在处于危急之中。第四,关键带代表了不同于行星视角的内部视角。在浩瀚的无限宇宙图景中,它是不可见的。只有从无限宇宙返回地球,它才显现其关键和危急的地位。“你所关切的一切都居于这个微不足道的关键带。这是所有那些对我们意义重大的科学的起点和归宿。”第五,关键带具有异质性。“虽然存在唯一的关键带,它被认作新的科学对象,但存在许多关键带观测站,它们有着不同的指标构成:地质、气候、地形、土壤、活的有机体、人类活动、人类历史或冲突性的土地使用。”因此,被浪漫化的系统性、整体性、有机性或统一性等超验品质与它无关。

六、结语

总结一下。为应对生态危机和新气候条件的挑战,拉图尔提出了“走向大地”的策略。该策略既反对作为现代性内核的人类中心主义,也迥异于“回归自然”的自然中心主义。基于前期非现代性理论,拉图尔致力于在宏观尺度上“重置现代性”,并确认人与非人之间的必然联结。这样,原先局限于“科学、技术与社会”的“微观行动者网络”被拓展为全球性的“宏观行动者网络”。人类与气候、温度、海平面、土壤、地层等全球行动者的相互交织关系得到了清晰而明确的理论表达。可以说,大地指称的就是这张“宏观行动者网络”。P. 斯洛特戴克(Peter Sloterdijk)将拉图尔的方案与海德格尔进行了颇有意味的对照。“谁谈论‘盖娅’这个词或使用‘关键带’(critical zone)这个短语,谁就揭穿了存在论距离的幻相。因此,我们可以毫无保留地这样理解:1927年以来人们在哲学中谈论的在世界之中存在,若不流于空洞,便意味着‘在盖娅上存在以及在敏感带中生存’。”

在现代思想界,拉图尔不是唯一重视“大地”的哲学家。1934年,胡塞尔在“大地不动手稿”中区分了die Erde的两种意义:物理“地球”与先验“大地”。在物理意义上地球围绕太阳旋转,这是近代科学革命的基本信条。但是,在先验意义上大地是不动的,它为人类的一切活动提供稳固地基或“方舟”。“所有这一切都相对于方舟大地地基[die Arche Erdboden]和‘地球’,相对于我们,即大地上的人类。客观性相对于普遍的人性。方舟大地[die Arche Erde]本身呢?它本身既不是物体,也不是星球之一。”作为胡塞尔的弟子,海德格尔对大地有着深深的眷恋,且赋予它本源存在的意义。“希腊人很早就把这种露面、涌现本身和整体叫做physis[自然]。Physis同时也照亮了人在其上和其中赖以筑居的东西。我们称之为大地。”吴国盛教授指出,海德格尔钟情于大地是为了借助“诗意地栖居”克服现代虚无主义。相比之下,拉图尔的大地既不是“先验大地”,也不是“本源大地”,而是“生态大地”。有必要指出,尽管提倡回到大地,但他恰恰反对“陆地思维”,推崇“海洋思维”。陆地思维主“静”,海洋思维主“动”。前者坚持垂直理性(深度),后者坚持水平理性(广度)。总之,拉图尔一方面敦促我们脚踏实地地在宏观行动者网络之中存在,确认人与气候、温度、土壤以及其他生物的共在之必然性,另一方面坚持网络性存在是动态的、异质的,不存在任何稳固的地基可供站立。

原载:《世界哲学》2024年第6期

来源:世界哲学杂志公众号 2024年12月18日

部分文中注释由于格式原因有删减。

(注释从略)

潘梓年

潘梓年 金岳霖

金岳霖 贺麟

贺麟 杜任之

杜任之 容肇祖

容肇祖 沈有鼎

沈有鼎 巫白慧

巫白慧 杨一之

杨一之 徐崇温

徐崇温 陈筠泉

陈筠泉 姚介厚

姚介厚 李景源

李景源 赵汀阳

赵汀阳