【冯嘉荟】为什么家庭的基础不是契约? ——一个黑格尔的视角

摘要:在《法哲学原理》中,黑格尔主张家庭与婚姻的基础是爱而不是契约,同时提出了对康德契约论家庭学说的批判。从逻辑学基础来说,黑格尔强调契约的“共同性”没有发展到伦理关系的“自在自为的普遍性”;而从制度形态来看,他认为契约所基于的私法关系,无法触及家庭的伦理关系。法律可以施予外在的律令,对内心的意向与偏好则无能为力。黑格尔一方面强调家庭无法还原为市民社会的交换关系,同时也表示家庭总会让位于基于特殊意志的制度形态。这意味着,家庭的情感关联虽然高于权利关系,但具有内在的脆弱性。

关键词:黑格尔;康德;婚姻;爱;契约

Part.1

引论

在黑格尔法哲学的研究学术史中,相对于伦理领域的其他两个环节——市民社会与国家,家庭是一个相对边缘的主题。自19世纪以来的很长一段时间,黑格尔或被解释为“市民社会”理论的先驱[1],或被刻画为“国家主义”的代表[2],但黑格尔通常并不与家庭问题相联系。这一局面在20世纪下半叶之后发生了改变。伴随着女性主义者的思想自觉与随之而来的理论潮流[3],越来越多人开始关注黑格尔哲学中的家庭与性别问题。除了从女性主义视角对黑格尔的批评,许多研究者从黑格尔自身理论出发,正面阐述了黑格尔对家庭与婚姻问题的讨论[4]。其中最重要的研究是Susanne Brauer的《自然与伦理:黑格尔法哲学中的家庭》(Natur und Sittlichkeit. Die Familie in Hegels Rechtsphilosophie),与Eva Bockenheimer的《黑格尔的家庭与性别理论》(Hegels Familien- und Geschlechtertheorie)[5]。

黑格尔家庭学说的核心在于他对其哲学基础的建构:家庭超越了契约关系,任何以个体缔结的契约关系来理解家庭的思路,都错失了这一伦理共同体的真正意义。在此视角下,康德以契约来理解婚姻可以说是“拙劣出丑”的。在《法哲学原理》中,黑格尔对此提出了明确批判:“婚姻不可能归属于契约概念之下;这种归属,在康德那里提出来,人们不得不说,实在是拙劣出丑了。”(GPR 157;中译本第147页)[6]“婚姻不是一种在其本质基础上的契约关系……因为它恰恰是要从契约的观点出发,即从当事人在他们的单一性中的独立人格这一观点出发,来扬弃它这一观点。”(GPR 313;中译本第304页)可以看到,黑格尔对康德契约论立场的批判,构成其婚姻和家庭学说的要点。

本文将从家庭与婚姻为立足点,分析康德与黑格尔关于这一论题的思想差异,并呈现黑格尔家庭学说的理论视野。本文并不意图忠实地辩护黑格尔以反对康德的相关论点,而意在通过这场论争,揭示黑格尔哲学的基本思考路径和理论洞见。我们将以“为什么家庭的基础不是契约”为基点,揭示黑格尔哲学中伦理、抽象法、市民社会等相关论题的内在理路,以在更宽泛意义上推进人们对家庭本身的规范性特质的理解。首先,我们将澄清康德与黑格尔各自家庭学说的理论基础;其次,将从思辨基础和制度形态两方面说明黑格尔主张婚姻之非契约性的哲学理由。最后,表明黑格尔这一立场既说明了家庭高于权利关系之处,也暗示了家庭本身的脆弱性。

Part.2

性与婚姻

在具体陈述黑格尔对契约论家庭观的批评之前,首先要关注康德和黑格尔关于这一问题的理论共性。他们的学说都展现了同一个哲学努力,即消除“性”(Geschlecht)对家庭与婚姻的构成性作用。只不过,康德与黑格尔对此采取了不同理论道路。

▴

康德与黑格尔

在《道德形而上学》中,康德根据“私人法权”部分的“采用物的方式的人身法权”的理论来讨论家庭问题,而“性关系”(Geschlechtsgemeinschaft; commercium sexuale)是他分析婚姻法权的基础。通过区分“自然的使用”与“非自然的使用”,康德展示了个体参与到性关系之中但又不被性的自然规定所完全吞没的可能性。后者就是康德所说的“遵循法则的性关系”(die Geschlechtsgemeinschaft nach dem Gesetz)(MdS 277;中译本第287页)[7],也就是被纳入法权秩序中的身体欲望的活动,或者说被吸收进自然性活动中的人与人的权利关系。

可以看到,在康德那里,性的要素对婚姻而言不是构成性的,而是破坏性的。作为一个法权领域,婚姻的合法性根据不在于自然的必然性,而在于对个体自由的成就。而性关系意味着一种没有自主的状态,在这种状态下,配偶使用对方的器官,使对方作为一个对象和工具以获得自我满足,而不尊重他或她是一个独立的个体。“在这一行为中,一个人自己使自己成为物品,这是与其自己人格中的人性法权相抵触的。”(MdS 278;中译本第288页)婚姻涉及配偶之间的性关系,这一点不可否认,因为如果没有这一方面,家庭的繁衍功能无法实现。但是,这一要素不构成家庭的基础。康德强调,家庭是根据lege(法),而不是根据facto(事实)得以实现的。(MdS276;中译本第286页)即使康德的家庭理论包括性关系,它仅仅是就它作为法权秩序的一部分而得到承认。

如何让不自由的性关系转变为自由的家庭共同体中的构成要素?根据康德的界定,婚姻意味着“两个不同性别的人格的结合,以便终生彼此占有其性属性”(MdS 277;中译本第287页)。其中,“交互占有”(wechselseitiger Besitz)的结构实现了对性的自然规定的改造。根据康德的分析,婚姻双方并非占有对方的一部分(即性器官),而是对方的全部人格,因为“获得人身上的一个肢体同时就是获得整个人格……人格是一个绝对的统一体”(MdS 278;中译本第288页)。在性关系中,我作为对象被对方占有,对方也以同样的方式被我占有,因此在这个过程中,我既失去了也恢复了我的人格。这里,康德提供了一个卢梭式的解决方案:在交互占有中,每个人完全地转让自己的自由;由于这一转让是彻底的、无所遗留的,双方在相互平等的意义上重新获得家庭共同体中的自由。对此,我们可以参考康德关于法哲学的讲座,他提出人不能将自身转让出去,因为人不是物品;但婚姻是例外,在其中“丈夫获得妻子、妻子获得丈夫,两方相互获有”[8];夫妻双方交互的占有关系建立了家庭共同体的所有关系,进而家庭成员就不是作为他人的手段,而是作为共同体之目的而行动。可见,康德关于“性器官的彼此占有”理论,与其说核心是“性(器官)”,不如说是“交互占有”。通过后者,婚姻双方结成同一个道德人格,在其中每人既是所有者也是所有物,既是人格也是占有物,既使用与消耗对方又被使用和被消耗。在这个交互关系中,个体既由于其性特征而被消耗了,又得以保全人格自由[9]。

与康德不同,黑格尔将“伦理的爱”作为其家庭理论的基础。根据黑格尔的界定,“作为精神的直接实体性的家庭,以爱为其规定;而爱是精神对自身统一的感觉”。(GPR 307;中译本第298页)“爱”本是一个多义的概念,但作为家庭之基础的“爱”,就家庭所从属的“伦理”环节获得其哲学规定。在黑格尔看来,使得男性与女性缔结婚姻的,既不是肉欲层面的性爱,也不是基于偶然任意之情绪的浪漫的爱,而是超越了这个概念的纯感官和情感维度的伦理领域的爱。黑格尔在其哲学体系中展现了与柏拉图《会饮》类似的爱欲上升的阶梯:从《自然哲学》中雄性与雌性的交配与繁殖[10],到《精神精神》中的感觉与激情,直至进入爱的伦理阶段,也就是法权哲学中的夫妻之爱。根据黑格尔的思路,这一过程是精神发展的一种体现,也就是从自然的、被动的规定上升至自我规定的形态。因此,就其自然性和被动性来说,性关系只是爱的初级环节。在伦理领域中,爱实现了更高的规定,它构成个体在共同生活中实现其自由的根据。在爱之中,两个彼此具有差异的个体统一在伦理共同体之中,以至于成员生活在对共同体的整体感觉而非其个别性视角之下。爱意味着自我在另一个人身上实现自身、在他者中重新发现自己。

在家庭中,自然的激情虽然存在,但不构成这一领域的规范性根据。在黑格尔《法哲学原理》的架构中,伦理之爱构成一个制度化进程,在其中主观的、特殊的意愿被整合到客观的规范性秩序之中。对家庭成员来说,这个秩序不构成外在约束,而是作为每个成员实现其自由的客观条件而运作[11]。黑格尔以“(伦理)意向”(Gesinnung)来描述作为家庭基础的爱,它意味着一个动态的过程:一端是自然的冲动,由于经常性地得到满足而逐渐丧失主导效力;另一端是伦理义务,作为成员的非反思性习惯而运作。在这个意义上,伦理之爱构成“第二自然”:它既是对自然规定的否定,使得性、激情、欲望等要素失去效力;同时,它建立了一种直接性关系,家庭义务如同自然法则一般渗透到成员行动的各个方面,人们不需思虑和考量地作为丈夫或妻子而行动。

总之,康德和黑格尔在承认夫妻关系的自然因素的同时,也强调了这种自然属性只有被纳入家庭的制度空间之中才具有正面的意义。婚姻不是自然关系的不断重复,它涉及法律的关系(康德),并被内嵌在伦理空间之中(黑格尔)。可见,康德和黑格尔构建家庭学说的目的是一致的:婚姻不是自然构建的共同体,而是自由的共同体;在康德意义上,它是法权共同体,而在黑格尔意义上,它是精神共同体。那么,为什么黑格尔如此强烈地批评康德,把康德的学说作为其家庭学说的主要批评对象?我们需要说明两位哲学家关于家庭问题的论争焦点——契约问题。

Part.3

共同意志与普遍意志

虽然康德在家庭法的讨论中没有明确使用契约(Vertrag)概念,并且表示婚姻不依据“单纯的契约”(bloß pacto)[12],但康德的婚姻与家庭学说是根据契约模型而建立的,因为家庭属于“采用物的方式的人身法权”,而“人身法权”(persönliches Recht)构成契约关系。换言之,康德“性器官的交互占有”之界定 ,意味着婚姻是丈夫与妻子就性的合法使用而缔结的契约。针对这一契约论家庭观,黑格尔提出了显明的批评,认为这一观点是“拙劣”的。

黑格尔的立论,当然不仅仅是诉诸人身(ad hominem)的批评那么简单。只不过,黑格尔关于婚姻的非契约性立场,其论据不在《法哲学原理》“家庭”部分,而在“抽象法”的“契约”一章。这里,黑格尔一方面论述了契约关系就意志的普遍化的成就,另一方面对契约所能发挥的正面作用做出限制。黑格尔指出,“通过契约而达到定在的同一意志,只是一个由双方当事人设定的,从而仅是共同的意志,而不是自在自为地普遍的意志”。(GPR 157;中译本第147页)契约与所有权关系在市民社会中具有现实效力,但不构成家庭与国家的基础,因为后者是“性质上完全不同的更高领域”。(GPR 158;中译本第147-148页)黑格尔主张契约建立的是“共同意志”,而家庭与国家开展的是“自在自为地普遍的意志”。契约关系与家庭关系处在意志之客观化的不同发展阶段,由于高阶环节无法还原为低阶环节,婚姻与家庭也无法通过契约而得以建立。

▴

《法哲学原理》“家庭”的三环节,来源:hegel-system.de

那么,什么是共同意志?它与自在自为的普遍意志有何区别?如果人们不满足于单纯的断言,意图探究黑格尔这一区分的哲学根据,那么需要参考黑格尔在《逻辑学》“概念论”中对“普遍性”做出的规定,因为黑格尔法哲学的概念架构依赖于他在逻辑学中的具体说明,甚至是对逻辑学范畴的现实应用。(GPR 12-13;中译本第2页)有关普遍性,黑格尔将其区分为抽象的普遍性——“共同性”(或“全体性”),以及真正的普遍性:“有一些东西是普遍性,于是特殊性便扩大为普遍性;或者普遍性被主词的个体性所规定而成为全体性(die Allheit)(共同性,通常的反思的普遍性)(Gemeinschaftlichkeit, die gewöhnliche Reflexions-Allgemeinheit)。”[13]“‘全部’指全部个别东西;个别东西在这里没有发生任何变化。”[14]“无论是为了认识或为了实际行为起见,不要把真正的普遍性或共相与仅仅的共同之点(das bloß Gemeinschaftliche)混为一谈,实极其重要。”[15]

根据《逻辑学》的说明,“共同的”(gemein)是通过特殊性的扩展而建立的。其中,特殊规定基于相互一致而集合在一起,进而被冠以“全体”的称呼。这里所说的“全体性”(Allheit)与“统一性”(Einheit)不同:后者意味着个别事物在整合性总体之中的结合,而前者来自个别物各自独立地相互叠加。黑格尔强调,在这个从特殊性到普遍性的拓展之中,特殊物没有发生变化;在作为共同性的普遍性中,特殊物封闭于自身,并与普遍物保持一种外部关系。因此黑格尔指出,共同性关系的确建立了一种普遍性,但这并不是“真正的普遍性”,而是“反思的普遍性”。

从黑格尔对“共同性”的分析出发,我们可以进一步说明契约关系的基本规定:在契约中,每个个体就缔约内容达成合意,缔约双方的特殊意志获得普遍化的表达。比如,“我在市场上花10块钱买了一斤苹果”,这是典型的契约行为:“我”作为消费者与商贩就价格与商品达成一致,因而在交易的过程之中建立了关于“苹果一斤10元”的共同意志。根据黑格尔对“共同性”的分析,我与商贩在交易达成合意之中,两个人的意志获得外在一致性,但就其自身而言并没有发生改变;交易合意造就的利益共同体是外在的、孤立的,交易并不把“我”塑造成一个新的人格,也不会延续到“我”的生活整体之中。

同理,在家庭问题上,作为“共同性”关系的契约表现为两个特殊性个体之间的相互交换,双方在其中的确构筑了一定意义上的共同体,但他们仍然作为个人而相互独立。换言之,家庭共同体的建立并没有给个体带来真正意义上新东西,而仅仅为双方的共同需求的互动提供了一个合理化的外壳。从契约论的视角看,家庭的普遍性是通过其成员的特殊性的聚合而实现的。家庭所实现的仅仅是抽象的普遍性:特殊个体被联合在一个共同体之中,但仍然保持相互独立的关系。

这样一种“结而不合”的方式,恰恰是黑格尔通过“伦理之爱”而建立的家庭学说所要克服的。家庭作为一种普遍意志的体现,超越了契约所建立的“共同意志”。婚姻与家庭实现了精神的自身统一性,以至于个体不再作为个体而存在,而是被重新塑造为共同体的成员。黑格尔强调,“我只有抛弃我独立的存在,并且知道自己是同别一个人以及别一个人同自己之间的统一,才获得我的自我意识”。(GPR 307;中译本第298页)因此,黑格尔即使谈论家庭中的“个体”,也是在个体性被整合到家庭统一体的意义上说明的;在黑格尔的叙述中,在家庭中生活的不是“为了自己的人”(eine Person für sich),而是承担了不同家庭角色的“成员”(Mitglied)。如果说契约的共同性中“个别东西没有发生变化”,那么在家庭中我“抛弃我独立的存在”而以成员身份存在。“为了自己的人”与“成员”这两种人与人联结方式的差异,背后是共同意志与自在自为的(或真正的)普遍意志的差异、反思的普遍性与理性的普遍性的差异。

Part.4

私法关系、市民社会与伦理生活

上文的讨论在于从哲学基础(尤其是逻辑学基础)方面说明契约关系与家庭关联的差别,以进一步展开黑格尔主张婚姻之非契约性的思想根据。需要补充的是,黑格尔在此不是宣告一种道德的命令,要求人们不应当订立契约,而应该靠爱来结成家庭。毋宁说,黑格尔认为,就对家庭现实的描述来说,契约关系是不足够的:并非契约关系“太现实了”,以至于作为唯心主义者的黑格尔无法接受它;而是契约关系“不够现实”,其适用效力有限,因而难以说明家庭关系的实质。

既然在黑格尔的意义上,家庭的非契约性不是来自某种高远的理想,而是家庭本身的现实性特质,那么在现实的维度上,家庭与契约有何差异?在黑格尔法哲学的架构中,自由的现实性是通过伦理制度建构而实现的;契约与家庭都是自由的制度形态,在其分别所属的私法(Privatrecht)秩序[16]与伦理领域中运作。家庭的确构成“私人领域”(private sphere),与公共领域(public sphere)相区分;但在黑格尔看来,家庭中运作的不是私法(private law)关系,或者说即使家庭中存在一些被私法调节的部分[17],家庭的核心也不在于此。

首先,作为法律关系的契约以律令的方式运作,而伦理领域中的家庭关系根植于成员之间的意向。在法律秩序中,每个人的自由在于不妨碍其他人的自由,因为法律在于为了共同生活而采取的对个体任意的限制。(MdS 230;中译本第238页)如果从法律的视角界定家庭(也就是根据康德的视角来看),那么“我有权利,另一个人则负有相应的义务”(GPR 304;中译本第295页),婚姻义务来自于其他家庭成员的权利。比如,“丈夫不能出轨”“父亲要尽心养育孩子”这些义务,是通过妻子的“丈夫专一忠诚”与孩子的“需要得到抚养”之基本权利而推导出的。由于每个人的行动规范是通过他人的权利而得到界定,这些规范也是外在的,甚至说表现为一种强制。在这个意义上,伦理义务对行动者显现为外在的必然性:每个人不得不如此行动,但行动并非出自内在的认同,而是为了与他人任意相互一致而不得不做出的妥协。

但在黑格尔看来,家庭生活的诸多规范并不是由成员之间的权利而推演出来的。在法律关系中个体相互作为障碍而活动,而家庭之中成员活在交互透明的意义共同体之中。丈夫对妻子的忠诚并非由于他“被妻子完全占有了”,以至于任何行动都受此限制。毋宁说,丈夫通过妻子建立了一种整全性的生命形态,进而他体会到只有在与妻子勾连在一起的共同生活才实现生活之完整性。家庭所从属的伦理生活被黑格尔刻画为“权利与义务的合一”。这意味着在家庭中,伦理规范被整合为每个行动者主观内心意向,义务被内在化了,履行义务以行使权利的方式而实现。“我”因循家庭角色而行动,因为在家庭中,“我”的内在意图与外在要求获得一致性。

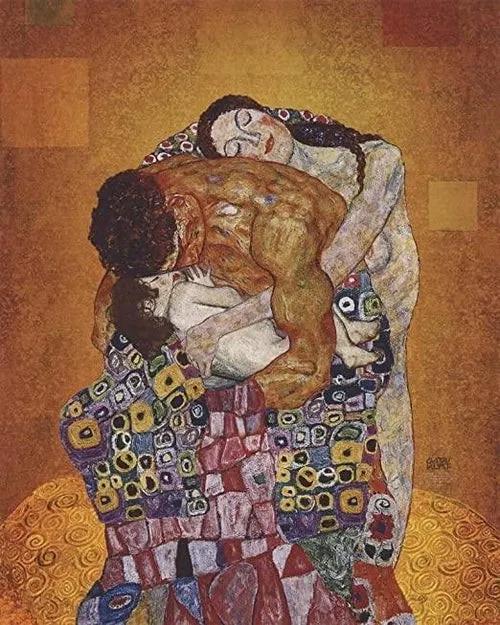

▴

古斯塔夫·克林姆特:《家庭的拥抱》(1910)

黑格尔在《法哲学原理》中罕见地提到古代中国,谈到了这个问题:“例如在中国人那里国家法律规定,丈夫对原配的爱应该多于对他所拥有的其他妻妾的爱。如经证明有相反的行为,则对他科以笞刑。在古代立法中,同样可以找到许多关于忠实和诚实的规定,但这些都与法律的本性不适合,因为它们完全属于内心生活。”(GPR 366;中译本第353页)在黑格尔看来,通过法律规定人们“应当如何去爱”,这是一个明显的范畴错误。法律的应当涉及的是“外在性的方面”,而家庭的规范通过爱来实现,“完全属于内心生活”。暂且搁置妻子与妾室之区分的无效性[18],法律能够规定丈夫对妻子与妾室关于仪式、财物(甚至身体)的安排。但是,法律不能命令人的感情,不能触及人的主观意图;内在的良心、偏好这些方面是作为外在规范的法律所力有不逮的。

其次,法律关系中的个体处在抽象关系之中,自身也是抽象的;而家庭成员作为具体的人,面对的是特定的生活情境。抽象的法律人格剥离了每个人具体偏好、性情;反之,家庭的伦理生活从这些特殊性出发而得到建立。具体来说,第一,法律规定无偏差地适用于一切人,而家庭关系在于男女双方都视作对方为独一无二的。诚然,黑格尔与浪漫派对爱情的狂热保持距离,而强调家庭制度对个体激情的消弭;但他仍然保留了浪漫派的基本洞见:在爱情中,主体把自己抛舍给另一个主体,以在与对方的结合中获得更整全的自身。爱具有排他性:恰恰是这个男人、这个女人,而不是其他任何人,能够产生爱情并缔结婚姻。第二,法律关系中每个个体是平等的,但在家庭中不同成员由于自然差异而具有不同的角色。可以看到,康德基于契约论的家庭观,能够自然地推演出丈夫与妻子在家庭中的平等关系[19];而黑格尔强调的毋宁是家庭共同体不同成员的差异性,也就是说,丈夫适合管理和决策,而妻子的角色在于顺从。(GPR 318-319;中译本第308-310页)暂且搁置颇受争议的性别平等问题,黑格尔在此的洞见在于:家庭的运作不是平等的交换,而是不同特质的成员在伦理统一体中共同生活。婚姻并非产生于丈夫所提供的好处与妻子所带来的福利而权衡得出的等价交换;毋宁说,它是在基于共同生活的目标之下,对于不同角色的活动的安排。契约论视角难以与个体主义的还原论区分开,这一安排可能演变为多层加权平均而达到的成本与收益的平衡算法;而伦理之爱的视角超越了个体计算的维度,揭示了家庭作为情感共同体,培育了个体在共同生活中成就自身的伦理意向。

Part.5

总结:正义还是爱?

本文从思辨基础、制度形态两方面分析了康德与黑格尔家庭观的差异,尤其是黑格尔的家庭学说对康德契约论模型的批评。这一批评围绕两个方面展开:在思辨基础上,契约关系展开的“共同性”不同于家庭伦理关系中的“自在自为的普遍性”;在制度层面上,契约运作的私法关系也不同于家庭的伦理关系。康德与黑格尔的家庭学说展现为截然不同的理论面貌。

那么,契约论模型与爱的模型,这两种理论是否能得到进一步调和?霍耐特在《在正义与情感承诺之间:道德争议焦点中的家庭》一文中综合了契约与爱的两种模式,认为康德从个人原则出发,通过正义领域的个人权利的视角,将家庭构建为一种契约关系,发展了正义的模式;与之相反,黑格尔通过爱的承认关系来说明家庭纽带,拒绝把家庭的情感关联还原为法律关系,代表了爱的模式。[20]在霍耐特看来,两种立场针对家庭问题的不同侧面——家庭的情感方面、子女的教育、家庭内部的财产分配等——各自具有其解释力以及不足,因此正义与爱的模式在不同意义上说明了家庭的道德意涵,只不过每种模式只涉及到家庭的某些侧面,不能单独地覆盖家庭规范性的全部。

在我们看来,霍耐特是以一种“或此或彼”的“两可”方式来解决家庭问题中康德与黑格尔之思想争执。在他的理论视野下,康德的观点具有一定说服力,黑格尔的立场也在一定程度上有道理;总之,把两种观点结合起来,似乎就能得出一个更完整全面的立场。然而,霍耐特的讨论没有触及两种立场的内在张力,尤其是黑格尔立场对契约论模型的断然拒绝。事实上,黑格尔并非没有考虑家庭之爱与法律的关系,只不过在他看来,法律关系进入家庭之中不是实现了某种更高的综合,而是犯了一个范畴错误;家庭只可能基于伦理之爱,一旦法律关系参与其中,家庭就不复之为家庭。

黑格尔在《法哲学原理》第159节这样表示:“权利,归之于单个人的要以家庭统一为基础,首先是他要生活在这统一体中本身中,只有当家庭开始解体,原来的家庭成员在意向及现实性上成为独立的个人时,才以权利的形式(作为特定单一性的抽象环节)出现。”(GPR 308;中译本第298-299页)权利关系存在于家庭之中吗?黑格尔给出了毫不含混的答案:只有家庭解体了,权利诉求才开始出现。因此,不像霍耐特所认为的家庭中的情感关联与权利主张能够协调一致,在黑格尔看来,家庭作为爱的统一体,与基于个体权利的契约关系具有根本性差异,以至于只有在家庭破裂之后,权利形态才会出现。可见,黑格尔哲学并非以“辩证统一”或“和解”为思想标签,在不同的含混立场之间犹疑;至少在家庭问题上,黑格尔带有极为明确的立场,即家庭只有基于爱之纽带才能称之为家庭,权利关系的出现伴随着家庭的解体。

“家庭之解体”的主题,揭示了黑格尔对其家庭学说的坚持。它并不是霍耐特所主张的那样,爱之关联能够与契约关系相调和,共同构筑一个综合性的家庭整体;相反,只有在爱之破碎的废墟之上,契约的权利关系才能发挥其效力。爱是正义无法企及的,它实现了每个人抛舍自身,进而在他者中重新找到自己的精神统一性。只不过当黑格尔提到“解体”主题之时,他暗示了家庭的脆弱性。在家庭解体之后,客观精神推进到下一个环节——“市民社会”,在其中个体从前反思的亲密关系中解放出来,展开其特殊的偏好、欲求和生活目标。家庭之爱并非牢不可破,它让位于在个体视角中更为稳固的权利关系。虽然黑格尔辩护了家庭超越契约关系之更现实之处,揭示家庭所构筑的超越个人视角的意义空间,指出每个人只有通过成就他人才获得自我成就的伦理事实,但是黑格尔哲学中的家庭仍具有内在的脆弱性。正义与爱,在家庭领域中显现为一个疑难;家庭实现了爱对正义的克服,但个体对正义与权利的诉求是不可消除的。在黑格尔看来,只有在更大的共同体——国家中,这个疑难才得到真正的解决。

【注释】

*本文系中国社会科学院学科建设“登峰战略”资助计划(DF2023YS11)的阶段性成果。

[1] 黑格尔被认为是第一个将“市民社会”与“国家”相区分的哲学家,他关于政治与社会的区分,尤其是社会非政治的独立性之观点,决定性地影响了马克思及其后继者社会理论的架构。(参见[法]科维刚:《现实与理性》,张大卫译,北京:华夏出版社,2018年,第168-184页;[德]里德尔:《在传统与革命之间》,朱学平、黄钰洲译,北京:商务印书馆,2020年,第158-190页。)

[2] 有关黑格尔及其国家学说的思想史意义,参见[德]梅尼克:《世界主义与民族国家》,孟钟捷译,上海:上海三联书店,2007年;[德]迈尼克:《马基雅维里主义:“国家理由”观念及其在现代史上的地位》,时殷弘译,北京:商务印书馆,2008年;Franz Rosenzweig, Hegel und der Staat, München : R. Oldenbourg, 1920。

[3] 对黑格尔的性别问题的关注是女性主义思潮发展的一个理论后果。虽然性别(尤其是女性)与家庭不完全是同一个问题,但两者总是相互勾连在一起而被讨论。对黑格尔家庭理论的兴趣,也部分来自于女性主义思潮的影响。(See Patricia Jagentowicz Mills (ed.), Feminist Interpretations of G. W. F. Hegel, Pennsylvania: Penn State University Press, 1996; Kimberly Hutchings and Tuija Pulkkinen (ed.), Hegel’s Philosophy and Feminist Thought. Beyond Antigone?, New York: Palgrave Macmillan, 2010.)

[4] 需要说明的是,家庭问题与婚姻问题不完全等价。但家庭的基础是根据婚姻的基本结构来界定的,同时婚姻在家庭共同体中具有其现实形态。因此,本文将不区分家庭与婚姻来讨论黑格尔的相关学说。

[5] Cf. Susanne Brauer, Natur und Sittlichkeit. Die Familie in Hegels Rechtsphilosophie, Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 2007; Eva Bockenheimer, Hegels Familien-und Geschlechtertheorie, Hamburg: Meiner, 2013.

[6] G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Theorieausgabe, Band 7, hrsg. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970. 中译本参见[德]黑格尔:《法哲学原理》,邓安庆译,北京:人民出版社,2017年。本文少数译文根据范、张的中译本有所修改。本文根据黑格尔“理论著作版”德文原文编码,将书名简写为GPR,并加德文页码标明,中译本页码随其后标注。

[7] Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten. Erster Theil. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Kant’s gesammelten Schriften, Band VI, hrsg. der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin: Reimer, 1914. 中译本参见[德]康德:《道德形而上学》,《康德著作全集》第6卷,张荣、李秋零译,北京:中国人民大学出版社,2007年。本文根据康德“科学院版”德文原文编码,将书名简写MdS,并加德文页码标明,中译本页码随其后标注。

[8] Immanuel Kant, “Naturrecht Feyerabed”, Kant’s gesammelten Schriften. Vierte Abteilung. Vorlesungen, Band XXVII, hrsg. der Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin: de Gruyter, 1979, S. 1379.

[9] 有关康德家庭学说对“性”的讨论,参见[德]凯尔斯汀:《良好的自由秩序——康德的法哲学与国家哲学》,汤沛丰译,北京:商务印书馆,2020年,第347-353页。

[10] 黑格尔在《自然哲学》中“种属进程”(§367-369)部分,围绕雄性与雌性交配展开其性别学说。(相关阐释参见Eva Bockenheimer, Hegels Familien- und Geschlechtertheorie, Hamburg: Meiner, 2013, S.205-212.)

[11] 有关伦理之爱作为制度化进程的讨论,参见Michaël Foessel, “L’universel et l’intime. L’amour dans les Principes de la philosophie du droit”, Hegel penseur du droit, ed. by Jean-François Kervégan and Gille Marmasse, Paris: CNRS Éditions, 2004, pp. 165-178.

[12] 在家庭法部分,康德区分了通过法奠定的契约与纯然的契约(bloß pacto)。“这种状态[家庭共同体]以及在这种状态中的获得方式,既不是通过专横的行为(facto),也不是通过纯然的契约(pacto),而是通过法则(1ege)发生的。”(MdS 276,中译本第286页)康德认为家庭不是“纯然的契约”,那是否康德并不主张一种契约论的家庭观?在我们看来,这里需要区分康德所说的bloß pacto和他所理解的Vertrag。康德拒绝用pactum理解家庭关系,背后是对他的自然法学家阿亨瓦尔(Gottfried Achenwall)思路的远离。现有研究表明,康德法权学说的形成与建立高度依赖于17、18世纪自然法学说,尤其是当时通行于欧洲的自然法教科书——阿亨瓦尔写作的《自然法原理》(Elementa iuris naturae)。阿亨瓦尔讨论“社会法”(也就是家庭法)的重心是pactum:“in estimating the rights and obligations of voluntary societies one has to take into account primarily the pact.”(Gottfried Achenwall, Natural Law. A Translation of the Textbook for Kant’s Lectures on Legal and Political Philosophy, ed. by Pauline Kleingeld, London: Bloomsbury, 2020, p. 114.)而康德不赞成这样的思路。他强调作为法(Gesetz, lege)的家庭法,不同于作为事实状态(facto)的男女关系。康德关心的法权状态与自然状态的区分,无法通过阿亨瓦尔所建立的围绕人的社会性目标所阐述的pactum关系得到说明。(Otfried Höffe, “Einfürng. Naturrecht auf der Grundlage von Achenwall”, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, hrsg. Otfried Höffe, Berlin: Akademie Verlag, S.15.)

[13] G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Erster Teil. Die Wissenschaft der Logik, Theorieausgabe, Band 8, hrsg. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970, S. 326. 中译本参见[德]黑格尔:《小逻辑》,贺麟译,北京:商务印书馆,1996年,第349页。

[14] G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik II, Theorieausgabe, Band 6, hrsg. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969, S. 331. 中译本参见[德]黑格尔:《逻辑学II》,先刚译,北京:人民出版社,2021年,第268页。

[15] G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Erster Teil. Die Wissenschaft der Logik, Theorieausgabe, S. 312. [德]黑格尔:《小逻辑》,第332页。

[16] 私法也就是黑格尔所说的“抽象法”,以权利关系为基本结构,具体展开为市民社会中的法律。在下文讨论中,我们将不考虑其中的细微差异,而不加区分地谈论私法、抽象法、法律、权利关系等概念。

[17] 具体来说,黑格尔在关于家庭的部分谈到“家庭财富”,也就是家庭所占有的财产。在他看来,家庭并非与私有财产、契约关系无关,因为家庭作为单一的法律人格自身需要稳定的产业,以延续在经济社会中的持存。只是家庭共同体作为同一个法律单位而行动的法律活动,与家庭共同体之内的法律关系,并不是一回事。事实上,黑格尔通过分析家庭财富的部分肯定了前者,但对后者是极为保留的,仅仅是在继承、遗嘱等涉及家庭解体的部分才做了讨论。

[18] 当然,关于正妻与妾室的区分,这一假设在黑格尔的语境中没有意义;一夫一妻制既是黑格尔时代基督教文明的基本共识,也是黑格尔从人格的排他性中推出的自明结论(GPR 320;中译本第311页)

[19]这是一个相对复杂的问题。康德一方面主张“夫妻双方的关系是一种平等占有的关系”(MdS 278;中译本第288页),另一方面从家庭公共利益以及男性的自然优势角度出发,认为丈夫是家庭中发出命令的一方,而妻子是顺从的一方(MdS 279;中译本第289页)。我们在这里暂且搁置对康德与性别平等的议题的讨论。至少,康德家庭学说的基本要素能够与性别平等的观点相契合。

[20] Axel Honneth, “Zwischen Gerechtigkeit und Affektiver Bindung. Die Familie im Brennpunkt Moralischer Kontroversen”, Deutsche Zeitschrift für Philosophie (6), 1995, S. 997-998.

本文原载《现代哲学》2024年第4期

来源:现代哲学杂志公众号2024年11月17日

潘梓年

潘梓年 金岳霖

金岳霖 贺麟

贺麟 杜任之

杜任之 容肇祖

容肇祖 沈有鼎

沈有鼎 巫白慧

巫白慧 杨一之

杨一之 徐崇温

徐崇温 陈筠泉

陈筠泉 姚介厚

姚介厚 李景源

李景源 赵汀阳

赵汀阳