【高山杉】“其辭極溪刻,指摘甚當”——有關入矢義高兩篇書評的一些史料

一 入矢義高對《東京夢華錄註》的酷評

中國現代學術史上的新舊之爭,在胡適(1891-1962)和鄧之誠(1887-1960)兩人身上表現得最為突出。胡文輝在《現代學林點將錄》中評述鄧之誠[1]時,特別以詩點出“誰教舉世新文化,首惡最憎胡適之”作為鄧氏一生之寫照,正是考慮到了這一點。但是說巧不巧,在胡、鄧二人一生的最後歲月裏,都不約而同地和一個日本學者在學術上產生了交集(具體來說都是開始於1959年)。這個日本學者就是時任名古屋大學教授(同時兼任京都大學人文科學研究所教授),在古代漢語口語、俗文學和禪宗典籍的研究上有着奠基性貢獻且個性十足的漢學家入矢義高(Iriya Yoshitaka,1910-1998;圗1)[2]。

圖1

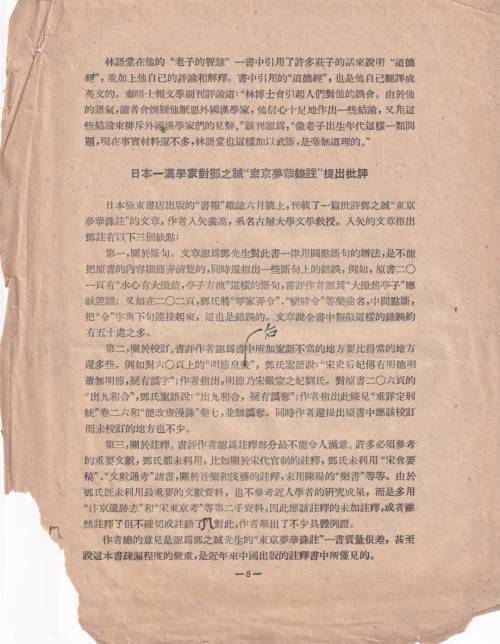

胡適與入矢之間的交集是直接的,起源於後者主動來信報告發現神會語錄的新寫本(斯坦因6557號),由此引發二人往復通信討論禪宗史和禪籍問題,其間的過程熱誠真摯而富於成果。有關胡適與入矢的這段交集,可以參看石立善(1973-2019)整理的《入矢義高致胡適的十封書簡》[3],以及同氏精心撰寫的《胡適與入矢義高——寫在書簡上的一段中日學術交涉史》[4]。鄧之誠與入矢之間的交集則是間接的,發生自入矢在日本極東書店出版的《書報》雜誌1959年6月號上對鄧氏生前出版的最後一部作品《東京夢華錄註》[5]發表的嚴酷書評《鄧之誠氏之〈東京夢華錄註〉》(完成於1959年4月21日;圖2)[6],其間的過程不愉快(對鄧氏個人而言)但也富於成果(對學術本身來說)。

圖2

在研究宋史和現代學術史的學者中,入矢批鄧一事十分有名,經常被拿來作為被抓“硬傷”的典型。比如齊世榮(1926-2015)在《記20世紀40年代中期燕京大學歷史系的幾位教授》[7]中回憶翁獨健(1906-1986)時就說過:

又一次,他對我談起鄧之誠先生的《東京夢華錄註》,說鄧先生的書受到日本人入矢義高的嚴厲批評,可得小心。其實,《東京夢華錄》這類書極難註,宋朝的衣食住行、社會生活等等,事隔一千多年,誰能完全清楚?後來日本學者自己註的《東京夢華錄》(引者按指入矢和梅原郁的譯註本,見下文)也有許多錯誤和註不出來的地方。翁先生為什麼要提到這件事呢?翁先生那一輩的學者受實證史學影響很深,最怕著作中出“硬傷”,似乎一出“硬傷”,被人抓住,便“永遠翻不了身”。我認為,當然要力求避免“硬傷”,但因為怕出“硬傷”而不敢下筆,就不對了。一個人一輩子所寫的東西,要想一處“硬傷”都沒有,我看幾乎是不可能的。

至於入矢批鄧以及鄧氏反應的細節,則很少有人知道。

二 鄧之誠日記對入矢書評的記述

隨着《鄧之誠日記(外五種)》[8](簡稱影印本)和《鄧之誠文史劄記》[9](簡稱《鄧記》)的先後出版,我們已經可以看到鄧氏日記大部分原件的影印本以及這部分日記的摘選整理本[10],當年鄧氏對入矢書評如何做出反應也隨之得以披露[11]。陸灝(筆名安迪)較早注意到《鄧記》中與《東京夢華錄註》和入矢書評有關的內容,曾在《深圳商報》的“文化廣場”副刊陸續發表《東京夢華錄注》《一呼便俗》《小鬼之笨,誠不可及》等劄記(後收進其文集《聽水讀鈔》[12])加以介紹,只是這些劄記均屬掌故性質,未能進一步詳探事件的本末。筆者嘗試根據鄧氏日記和其他文獻就鄧氏對入矢書評做出如何反應做一更加詳細的述評。由於《鄧記》屬於摘編性質,在研究和引用鄧氏日記時還是應該以影印本為主。

鄧氏日記最早提到入矢書評,是在1959年9月8日條:

中華寄來《古籍整理出版動態》,譯載日本《書報》雜誌六月號上入矢義高評《東京夢華錄註》,略謂校訂失多於得,句讀誤至五十餘處,註釋有當註未註、註而不切且註錯者甚多,因定為低下之書,其疏漏之嚴重為近來中國出版註釋書中所罕見。若予愆尤叢集,正宜有此一罵。夜中遂不寐,信心平氣和之難耶。自作寬譬,縱使有人比而辱我,亦但聽之,挨打不能呼痛,一呼便俗,可以為法也。[13]

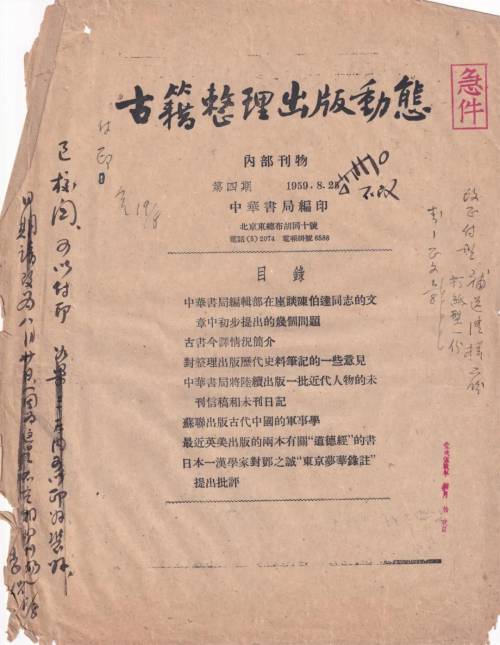

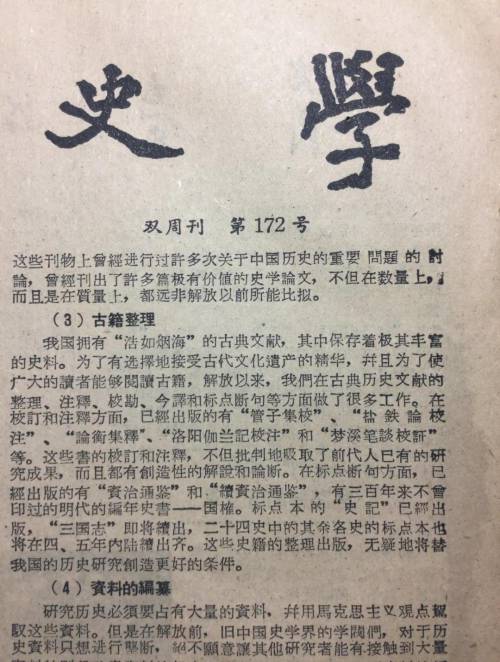

《古籍整理出版動態》(簡稱《動態》)是中華書局內部發行的刊物,現在看過的人已經不多了。友人宋希於平時留意搜集出版史料,購藏歴年《動態》的零本甚多,其中就有鄧氏看到的這一期。該期是1959年8月25日編印的第4期,在第8頁上以《日本一漢學家對鄧之誠“東京夢華錄註”提出批評》為題,摘譯介紹了四個月前發表的入矢書評(圖3,圖4):

日本極東書店出版的“書報”雜誌六月號上,刊載了一篇批評鄧之誠“東京夢華錄註”的文章,作者入矢義高,系名古屋大學文學教授。入矢的文章指出鄧註有以下三個缺點:

第一,關於斷句。文章認為鄧先生對此書一律用圓點斷句的辦法,是不能把原書的內容細節弄清楚的,同時還指出一些斷句上的錯誤,例如,原書二〇一頁有“水心有大撮焦,亭子方池”這樣的斷句,書評作者認為“大撮焦亭子”應該連讀;又如在二〇二頁,鄧氏將“琴家弄令”、“蠻牌令”等樂曲名,中間點斷,把“令”字與下句連接起來,這也是錯誤的。文章說全書中類似這樣的錯誤約有五十處之多。

第二,關於校訂。書評作者認為書中所加案語不當的地方要比得當的地方還多些。例如對六〇頁上的“明節皇后”,鄧氏案語說:“宋史后妃傳有明德明蕭無明節,疑有譌字”;作者指出,明節乃宋徽宗之妃劉氏。對原書二〇六頁的“出九和合”,鄧氏案語說:“出九和合,疑有譌奪”;作者指出此條見“重詳定刑統”卷二六和“能改齋漫錄”卷七,並無譌奪。同時作者還提出原書中應該校訂而未校訂的地方也不少。

第三,關於註釋。書評作者認為註釋部分最不能令人滿意。許多必須參考的重要文獻,鄧氏都未利用,比如關於宋代官制的註釋,鄧氏未利用“宋會要稿”、“文獻通考”諸書,關於音樂和伎藝的註釋,未用陳玚[旸]的“樂書”等等。由於鄧氏既未利用最重要的文獻資料,也不參考近人學者的研究成果,而是多用“汴京遺跡志”和“宋東京考”等第二手資料,因此應該註釋的未加註釋,或者雖然註釋了但不確切或註錯了。對此,作者舉出了不少具體例證。

作者總的意見是認為鄧之誠先生的“東京夢華錄註”一書質量很差,甚至說這本書疏漏程度的嚴重,是近年來中國出版的註釋書中所僅見的。

大概因為受到篇幅的限制,《動態》不得已採取了摘譯的形式,割捨掉原文中的許多例證。雖然如此,這篇摘譯還是忠實地傳達了原文的組織和內容。從日記可以看出,鄧氏看到這期《動態》後,已經想好基本的應對策略,那就是就算有人勾結起來以此事折辱於他(比而辱我),也只能聽之任之,被人打了不能喊痛,一喊就俗了(可能是用倪瓚“一說便俗”的典故)。

圖3

圖4

大約一周後,鄧氏致信日本友人、漢學家杉村勇造(Sugimura Yōzū,1900-1978),托他在日本代尋《書報》雜誌的原本。據鄧氏日記1959年9月14日條:

復日本杉村勇造書,托其覓致《書報》雜誌。渠七月間曾來書,因循未答也。[14]

杉村七月間(應指公曆)來書,是为了答谢邓氏于6月13日寄赠《东京梦华录註》一事,見日記7月24日條:

得杉村勇造書,謝贈《東京夢華錄註》。渠住東京豐島區雑司谷一·三七八,云:橋川(按指橋川時雄)亦由京都遷東京。”[15]

《書報》雜誌寄來前,鄧聽說日本發生海嘯,遂在9月27日的日記中調侃說:

聞日本又遭海嘯,名古屋最甚,罵我之入矢義高諒不致受虛驚也。[16]

9月29日,鄧收到杉村寄來的《書報》雜誌:

得杉村寄來入矢義高評《夢華錄註》一文,其辭極溪刻,指摘甚當,然亦有說可兩存者。其人頗稱許鄧廣銘、王利器、周祖謨,服其精審。予老矣,不欲與少年爭得失,撰為此註頗有托意,時人恐未必能解也。[17]

從這條日記可知,鄧氏承認入矢的書評雖然措辭激烈(其辭極溪刻),但指出的問題還是對的(指摘甚當),同時認為也有對或不對可以兩存的地方。入矢在書評中取來作為與鄧註比較的當時中國出版的註釋精審的書,有王利器(1912-1998)的《鹽鐵論校註》[18],范(《書報》雜誌誤印為茫)祥雍(1913-1993)的《洛陽伽藍記校註》[19],周祖謨(1914-1995)的《洛陽伽藍記校釋》[20],胡道靜(1913-2003)的《夢溪筆談校證》[21],並且指出鄧氏未能充分利用《宋會要輯稿》和《文獻通考》,甚至全不參考鄧廣銘(1907-1998)在《宋史職官志考正》[22]中詳細指出的作為《文獻通考》大部分資料來源的《翰苑新書》《古今合璧事類備要》《山堂先生群書考索》這三部類書[23]。這些地方就是鄧氏日記中“其人頗稱許鄧廣銘、王利器、周祖謨”一句的來源。

數日後,鄧之誠又拿到學生徐蘋芳(1930-2011)寄來的入矢書評的漢譯。據日記10月3日條:

徐蘋芳寄入矢原文譯本來,觀之意猶不平,何其小也。錢竹汀罵吳縝,沾沾自喜,徒快胸臆。王壬秋罵苗夔淺學。謾罵必非端人,蓋皆有徵而言。杜陵“輕薄為文”之詠,辭意更顯世間蜉遊撼樹者多。若吾不學,安能免乎?[24]

徐寄來的漢譯應是全譯,可惜沒說是誰翻的,後來也未見刊行。徐蘋芳在《憶鄧文如先生》[25]一文中也談到過入矢書評:

《東京夢華錄註》的編著緣起和體例,鄧先生在自序中都作了很明確的說明。我記得鄧先生不止一次地和我談到,給《東京夢華錄》作註是費力不討好的事情。這本書所涉及的範圍極廣,有些用語、名稱和事物都很難懂,所以,鄧先生在自序中說“能釋者未及十之三四”,“雖力求不誤,而誤者必多”。這雖是鄧先生的自謙之辭,但也說明作這種註確實不是一件容易的事情。書出版以後,聽說日本的入矢義高寫了書評,鄧先生托杉村勇造先生找來了入矢書評的原文。這是1959年冬天的事情了,那時鄧先生已病重,書評翻譯出來以後,鄧先生已經沒有精力來仔細看了。錯誤是很難避免的。但是對《東京夢華錄》這本書做全面的整理和解釋,還是自鄧先生開始,篳路藍縷,功不可沒。直到如今,還沒有第二本書能夠代替它。[26]

從日記來看,鄧氏不僅仔細看過書評的漢譯,而且多少有些惱羞成怒,忘了自己寫的“謾罵必非端人”,在日記10月20日條中一邊為自己辯護,一邊罵起入矢為“小鬼”來了(可能鄧氏認為在《日記》中罵人不算謾罵和不端):

予前校《東京夢華錄》,改“幕次”為“幕士”。日本人駁之,以為未睹《麈史》解釋,致誤改。頃翻《麈史》,所言為“百官幕次”,與予正合,不知小鬼之意安在?後乃悟彼以“幕次”二字有出處不當改,而不知“幕次”二字用在此處不恰當也。小鬼之笨,誠不可及。《麈史》所記襆頭、婦人冠簪、尚書省、相國寺買書數則皆可采,不知前年何故漏卻,蓋書叢中未尋出此書之故。又予誤以“唱賺”釋“打大膁過球門”,故由視之未審,經小鬼指出,以為“打大膁”乃用大力。命珂翻字書,從來無此解釋,彼亦瞎猜耳。擬遲日作數語譴之。[27]

“幕次”和“打大膁”兩條[28]均不見於《古籍整理出版動態》的摘譯,顯然鄧氏是從徐蘋芳提供的漢譯得知的。“打大膁”一條錯得頗為離譜。入矢書評指出,鄧註第240頁在解釋“打大膁過球門”時,引用《都城紀勝》的“唱賺”一條實為不當。因為原書該處談的是足球的球技,與“唱賺”全無關系。鄧氏致誤之由在於將原文“打大膁”的“膁”(音qiǎn)誤讀成“賺”(鄧註第228頁《夢華錄》本文此字作“膁”,反而不誤),而所謂“打膁”者就是大力射門(日語シュート,英語shoot)的意思。鄧承認自己把“膁”讀成“賺”是由於“視之未審”,為了確認“打大膁”是不是“用大力”的意思,他讓兒子鄧珂查閱字書(沒說是何書),發現從來沒有這種解釋,認為入矢也不過是瞎猜而已,打算過幾天(遲日)會就此事寫幾句反駁一下。但是,像“打大膁”這樣的古代口語詞匯,從普通的字書能查到才是奇跡。

被人指出“膁”“賺”不分,治學不如“少年”精審,普通學者在心理上可能都會接受不了,更何況自視甚高的鄧之誠。在這種情況下,鄧氏難免神經緊張,稍有風吹草動,就會感覺他人的一舉一動,一顰一笑,都和自己有關。日記1959年10月29日條記有這樣一件事:

《光明日報·史學》載鄧廣銘等四人所為文,襲用入矢義高語句,蓋賞其能罵我也。方以類聚,物以群分,誠然![29]

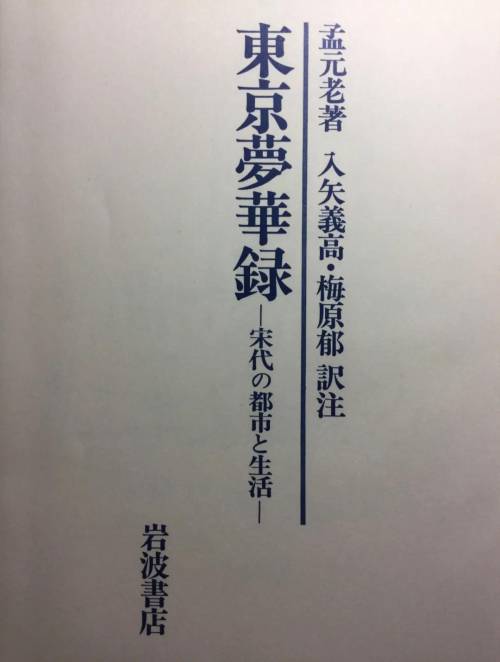

楊焄早已指出,“鄧廣銘等四人所為文”就是指在1959年10月29日《光明日報》刊發的鄧廣銘、田余慶(1924-2014)、陳慶華(1921-1984)和張寄謙(1925-2012)四人合寫的《十年來的中國史研究概述》:

……文中特別列有“古籍整理”一項,介紹“我們在古典歷史文獻的整理、註釋、校勘、今譯和標點斷句等方面做了很多工作”。作為宋史專家,鄧廣銘對《東京夢華錄》自然會特別注意,對《古籍整理出版動態》上轉載的那篇書評當然也不會錯過,而批評起來也正如入矢義高那樣並不客氣(此文收入河北教育出版社2003年版《鄧廣銘全集》第十卷中,涉及《東京夢華錄註》的內容已經刪削殆盡)。面對入矢義高和鄧廣銘等人桴鼓相應的批評,理虧的鄧之誠也只能忍氣吞聲,自認倒楣,在日記中發洩一通。[30]

檢視我收藏的原報,此文發表於1959年10月29日《光明日報》“史學”雙週刊第172號,不過文中並無隻字提及鄧的《東京夢華錄註》。鄧廣銘等四人(其實就是“史學”雙週刊的編輯)的文章既然連鄧註都沒提到,自然也就不存在“批評起來也正如入矢義高那樣並不客氣”的問題。《鄧廣銘全集》所收該文[31],與《光明日報》首發的版本其實並無不同。首發版既然沒有“涉及《東京夢華錄註》的內容”,全集版自然也不存在“已經刪削殆盡”的問題。楊焄可能並未檢視原報,只是根據該文全集版和鄧氏日記做出推測。

細看鄧氏日記,其實他也沒有明確說過該文提到並批評過《東京夢華錄註》,只是說“襲用入矢義高語句,蓋賞其能罵我也”,也就是說該文在他看來是融化進了入矢書評裏的某些語句。重讀《十年來的中國史研究概述》,我感覺最有可能給鄧之誠留下“襲用入矢義高語句”印象的地方,就是楊焄已經提到的“古籍整理”一節(圗5):

(3)古籍整理 我國擁有“浩如煙海”的古典文獻,其中保存着極其豐富的史料。為了有選擇地接受古代文化遺產的精華,並且為了使廣大的讀者能夠閱讀古籍,解放以來,我們在古典歷史文獻的整理、註釋、校勘、今譯和標點斷句等方面做了很多工作。在校訂和註釋方面,已經出版的有“管子集校”、“鹽鐵論校註”、“論衡集釋”、“洛陽伽藍記校註”、“夢溪筆談校證”等。這些書的校訂和註釋,不但批判地吸取了前代人已有的研究成果,而且都有創造性的解說和論斷。在標點斷句方面,已經出版的有“資治通鑒”和“續資治通鑒”,有三百年來不曾印過的明代的編年史書——國榷。標點本的“史記”已經出版,“三國志”即將續出,二十四史中的其餘各史的標點本也將在四、五年內陸續出齊。這些史籍的整理出版,無疑地將替我國的歷史研究創造更好的條件。

這段文字雖然沒有明確提到鄧之誠及其《東京夢華錄註》,但有三點容易引起鄧氏的猜疑。第一,這篇總結新中國十年來中國史研究的文章由鄧廣銘牽頭撰寫,而鄧廣銘正是入矢義高在書評中稱許的人物之一(另外,鄧廣銘還是鄧之誠一向看不起的胡適所看重的學生)。第二,文中選作古籍整理和校釋代表的沒有《東京夢華錄註》,但有王利器的《鹽鐵論校註》,范祥雍的《洛陽伽藍記校註》和胡道靜的《夢溪筆談校證》,這三本書也都是入矢義高在書評中稱讚過的。第三,入矢批評鄧註的主要一點在於其“不參考近人學者的研究成果”,而鄧廣銘等人的文章則明確提到新中國的古籍校訂和註釋必須是“批判地吸取了前代人已有的研究成果”。可能就是由於以上三點,當鄧之誠讀到《光明日報》的文章時,本來已經被入矢書評搞得疑神疑鬼、草木皆兵的他才會從中讀出“襲用入矢義高語句,蓋賞其能罵我也”的意思來。

圖5

對於中華書局專門在內部刊物摘譯發表入矢書評一事,鄧氏也不免猜測其用意。據日記1959年11月15日條:

是日予初度……前次金燦然來此後,書於傳觀冊云:勸我早日完成《松堪小記》。又云:我否定五四以後作家,質之譚其驤,言:我以明代人自居,清人皆不在意下也。日本人罵我之文,早已翻譯,不許外泄。金來後,始摘要發表,蓋欲勒令我合作耳!我自意《二千年史》罪過不小,科學院編《通史》五六年不成,豈可不遷怒乎?[32]

但是,日記1959年12月26日條又記中華書局的趙守儼(1926-1994)在來訪時向他解釋刊發入矢書評並無特別用意:

趙守儼來,言中華發表日本人批評《東京夢華錄註》消息並無特別用意,曾有人來質問,當答以《註》徵引甚博,難免無誤,並不認承日本人所言皆是也。[33]

這種對外的解釋與徐蘋芳在《憶鄧文如先生》裏給出的解釋完全一致,只能說是當時能夠想到的最佳選擇了。

值得注意的是,鄧在日記1959年11月19日條曾經猜測陳寅恪(1890-1969)托人問候他也是因為知道了入矢書評的事:

得王鍾翰昨日來書云:正大雪,陳寅恪托人告彼,鄭重向我問候。必見中華整理古籍消息而後有此也。陳現掛名廣州科學分院副院長,去年批判三次。[34]

陳掛名廣州科學分院副院長,以及“去年批判三次”等事,可以參看陸鍵東《陳寅恪的最後20年(修訂本)》第六章《1956年:一個罕有的春天》和第十章《哭泣的1958年》[35]。“中華整理古籍消息”就是指《古籍整理出版動態》,這從隨後的1959年11月20日的日記也可以看出來:

復王鍾翰數字,告以九月初中華書局刊行古籍消息,罵《東京夢華錄註》。[36]

由此可見,這條裏的“古籍消息”和上一條的“中華整理古籍消息”,均指《古籍整理出版動態》。

三 入矢書評事件之後續

1960年1月6日,鄧之誠去世,其日記也絕筆於1960年1月1日。關於鄧氏之死,坊間有傳聞說直接原因就是受了入矢書評的刺激。比如熊德基(1913-1987)在其致程應镠(1916-1994)的信中就說過:

《夢華錄》是否是鄧之誠校註本?據我記憶,鄧氏書出版後,日本有人寫了一篇書評,對他的考證逐條批駁,體無完膚。中華書局曾譯出打印。我看過,確有理。事為鄧氏所知,十分難受。據聞鄧氏之速死,亦與此事有關。蓋鄧氏自負甚高,老年人受不了這種打擊。[37]

熊信寫於1982年9月10日,就在這一年的1月,《東京夢華錄註》從商務印書館轉移到中華書局修訂重印,收入“中國古代都城資料選刊”叢書。熊信此時提到鄧註,可能就是因為知道了修訂本出版的消息。據修訂本前中華書局編輯部寫的《出版說明》(1980年8月):“在印行前,除對鄧註的個別條目作了刪訂以外,其它皆未改動。”據修訂本責編崔文印寫的《重讀〈東京夢華錄註〉》[38],負責刪訂的正是徐蘋芳。

這裏插說一件事。張光直(1931-2001)於1980年訪問中國大陸時,曾在7月23日的日記裏錄下夏鼐(1910-1985)抄錄的李濟(1896-1979)自傳,並且記錄了夏鼐向他口述的簡歷。在張氏日記所記夏氏簡歷的後邊,陳星燦指出“下面還有兩行,因為有幾個字看不清楚,不再抄錄”[39]。其實在這兩行(陳氏已指出與吳有訓、朱家驊有關)的下邊還有三行字,胡文輝最早指出其中第一行寫的是“徐蘋芳代鄧之誠《東京夢華錄注》,有許多是他做的”(這個錄文中的個別字還有疑問),並據此推論說:“徐為鄧氏學生,則《東京》一註,系由徐代為整理,而夏亦有貢獻。此事徐氏本人亦無提及(參徐蘋芳《憶鄧文如先生》,《學林漫錄》二集,中華書局1981年版),亦前所未聞者也。”[40]從上引中華書局寫於1980年8月(與張光直日記大約同時)的鄧註修訂本的《出版說明》來看,我懷疑張光直所記可能和當時徐蘋芳為出版修訂本正在刪訂鄧注一事有關。

被刪掉和改訂的條目,就包括上述《動態》摘譯的“大撮焦亭子”、“琴家弄令”、“蠻牌令”、“明節皇后”(崔文印《重讀〈東京夢華錄註〉》解釋鄧之誠在此條犯錯的原因,除了他自己說的由於癃老,“懶於博征”外,“恐怕鄧先生作註太重視雜記而忽視正史則不能不是一重要因素”)、“出九和合”等條(修訂本,第59、193、194、198頁),以及鄧氏在《日記》裏提到的“幕次”和“打大膁過球門”兩條(修訂本,第31、39、222、233頁)[41]。

《動態》沒有摘譯的部分,修訂本也多加採納。比如在句讀方面,鄧註初版第123頁的“(則有就門賣)羊肉頭”,鄧加案語“肉頭二字疑倒”。入矢指出原本中“頭”字後還有一“肚”字,鄧氏漏錄,全句應斷作“羊肉頭肚”。修訂本已照改(第119頁)。

再如校訂方面,鄧註初版第181頁的“(市人賣)玉梅夜,蛾蜂兒”,鄧加案語“玉梅夜,疑夜字衍文”。入矢指出此句應斷作“玉梅,夜蛾,蜂兒”,“夜蛾”一詞在范成大詩的自註中有說明,也就是《歲時廣記》和《宣和遺事》裏的“鬧蛾兒”。鄧註初版第210頁的“銀樣鼓兒花,花巧畫扇”,鄧於第二個“花”字加案語“應從《歲時廣記》,衍一花字”。入矢指出此句應斷作“銀樣鼓兒,花花巧畫扇”。修訂本均已照改(第173、203頁)。此外,鄧註初版第84頁“夜市北州橋又盛百倍”的“北”,第90頁“水櫃街”的“水”,第207頁“花褪馬”的“褪”,第218頁“練葉”的“練”,入矢認為應改為“比”,“氷”,“腿”,“楝”。修訂本只改了第一條(第82、87、199、212頁)。入矢在書評裏說過,鄧註的斷句錯誤大約有50處。但是由於《書報》雜誌只是一本30來頁的小刊,限於字數不可能將這些錯誤一一列出。這些書評沒能具體列出的錯誤,在修訂鄧註時自然也就無法取作參考。

誰能想到,就在鄧註修訂本刊行的第二年,日本那邊就出版了入矢義高和梅原郁(1934-2000)的日語譯註本(圗6)[42]。據入矢義高所寫後記,鄧註出版十餘年前,京都大學東方文化研究所已經開始了《東京夢華錄》共讀會。鄧註出版時,入矢還以為先機已被他人搶走,但一讀之下才發現鄧注錯誤重重,由此反而得以重拾信心。此後由於爆發學潮,放在研究室的譯注稿本竟然遺失,等到尋回時已是1977年夏。入矢從此加力增補譯注,又請宋史專家梅原郁加入。等到譯注本最後出版時,距離共讀會的開始已經過去了35年的光陰[43]。從純學術的角度來說,日本“小鬼”入矢和梅原的譯註本不僅完全“代替”了鄧註(上引徐蘋芳《憶鄧文如先生》提到“直到如今,還沒有第二本書能夠代替它”),並且使得剛剛出版的修訂本的“生命力”只延續了一年(崔文印《重讀〈東京夢華錄注〉》提到“《東京夢華錄註》的再次出版,已充分顯示了這個註本的生命力”)。

圖6

1985年春,王利器赴日講學時,梅原郁曾以《夢華錄》日語譯註本等書相贈。王在《訪日講學記(二)》中記其事云:

(三月)二十五日,參觀人文科學研究所及所屬圖書館……梅原教授以所譯《東京夢華錄》及《東京夢華錄夢粱錄等語彙索引》[44]見贈。《東京夢華錄註》為入矢義高教授及梅原教授合撰,程功甚深。曩者,鄧之誠先生所著《東京夢華錄註》之出版也,入矢教授曾撰文譏彈其失誤,頗中要害,雖以史學名家之鄧先生亦為之折服,甚矣,學問之無止境,而為學之尤不可掉以輕心也!入矢教授已退休,現任花園大學教授[45]。日本國立大學教授退休之後,往往就任私立大學教授,入矢其一也。[46]

鄧氏“亦為之折服”云云,恐是王氏的推測,至少在日記中鄧氏的情緒一直是處於不平不憤的狀態。《訪日講學記》後來曾刊行增訂本[47],《王利器學述》[48]等書所收者即此本。增訂本增加了兩處關於入矢的記錄。其一為:“(4月8日)晚上,聚(醵)會招待,……花園大學教授入矢義高亦來參加。入矢教授則剛從中國訪問歸來[49]者也。”其二為4月17日晚日方設宴為王利器送行,席間也有入矢。[50]

入矢和梅原的日語譯註本,成為後來的註本如伊永文(生於1950年)《東京夢華錄箋註》[51]等書的新起點。與鄧註修訂本和《箋註》的出版都直接有關的傅璇琮(1933-2016)在《箋註》序中提到:

……一九八〇年間,那時我剛由中華書局古代史編輯室主任調任副總編,就建議與商務印書館協商,將商務於一九五九年出版的鄧之誠先生的《東京夢華錄註》列於中華書局的“中國古代都城資料選刊”,重新出版(後於一九八二年一月印出)。但此後聽說友鄰國家日本有譯註本出版(即永文先生本書序中提及的日本京都大學入矢義高、梅原郁《東京夢華錄譯註》),對鄧註本多有批評。那時我對京都譯註本原書雖未看到,但甚有所感。

雖然伊氏《箋註》的體例是凡鄧註本和入矢、梅原譯註本已註者皆不再註,但還是說二本“時有卓見,則適當予以吸納”。據羅國威(生於1944年)回憶,他曾將入矢、梅原譯註本初版的複印本贈與伊永文(伊也在《箋注》前言中感謝過羅):

1989年秋,曾擬重新整理《東京夢華錄》,趁北京出差之便,去國家圖書館校《東京夢華錄》,並從王利器先生處複印了日本入矢義高譯註的《東京夢華錄——宋代的都市與生活》(入矢義高、梅原郁譯註,日本岩波書店1983年出版),擬將收輯到的北宋東京史料及鄧之誠舊註,會同入矢氏旳[的]註文,搞一新註本,後因忙於其他課題而未果,入矢氏譯註複印本,贈給了並不認識的黑龍江社科院文學所的伊尹[永]文,助他完成《東京夢華錄箋註》(中華書局2006年版)。[52]

關於鄧註及其修訂本的評價,事情還有很大的反轉,這個反轉竟然是來自修訂本的責編崔文印。在《重讀〈東京夢華錄註〉》中,崔氏曾經提到:“有人曾說,(鄧之誠的)這些案語,不當的地方要比得當的地方還多些,這種說法未免刻薄。”這種“刻薄”的說法,正是引用《古籍整理出版動態》譯文中的“書評作者認為書中所加案語不當的地方要比得當的地方還多些”,所謂“有人”者就是入矢義高。當時還認為入矢說法“刻薄”的崔文印,誰能料到在修訂本出版(我見過修訂本於2004年12月的第二印)的三十年後居然完全倒戈,在《古籍整理出版情況簡報》(全國古籍整理出版規劃領導小組辦公室編)上連續發表《三十多年的補憾(上)——三讀鄧之誠〈東京夢華錄註〉》[53]和《三十多年的補憾(下)——三讀鄧之誠〈東京夢華錄註〉》(“三讀”是相對於三十年前寫的《重讀〈東京夢華錄註〉》的“重讀”而言的)[54],親自下場給鄧註挑起錯來。崔氏作文的緣起,據《三十多年的補憾(上)》說:

30多年前,即1980年6月的某一天,副總編趙守儼同志告訴我,經與社外專家徐蘋芳先生商量,決定把鄧之誠的《東京夢華錄註》收入中華書局出版的《中國古代都城資料選刊》之中,要我承擔責任編輯。

鄧之誠先生的《東京夢華錄註》由商務印書館出版於1959年。書出之後,即遭到了國內外學者的不少批評,尤其是日本學者,指出了該書某些顯而易見的錯誤[55]。這次重印,即由徐蘋芳先生“對鄧註的個別條目作了刪訂”(見該書《出版說明》),就是刪去了被日人指出的那些錯誤。由於徐先生反復對我強調,這是到目前(按指上個世紀80年代)為止有關《東京夢華錄》的唯一註本,我當時除了崇敬之外,仍是崇敬。所以,在當時本該對該書作的審讀工作,便成了一般閱讀和欣賞。

前些日子,我因發現鄧之誠先生的《骨董瑣記》引書並不嚴謹,且多有錯誤,於是又想到了這部《東京夢華錄註》,並決定用陳垣老提倡的史源學方法,對這部書重新閱讀,發現了一些在30多年前就應該發現的不妥之處,今特寫出,以補30多年前的遺憾。[56]

只要稍微看過崔氏挑出的錯誤,我想任誰都不會再覺得鄧註還有“生命力”了。在《三十多年的補憾(下)》的結尾處,崔氏總結了自己對這件事的感受:

30多年前,我正是懾於鄧之誠先生的大名,又出於對徐蘋芳先生的尊重和敬佩,對徐先生評價甚高、又親自作了刪訂的《東京夢華錄註》,實在說,我沒有錢鍾書先生那樣的勇氣去審讀[57],更不要說認真核查史料、發現問題和錯誤了。

我所以寫下這篇東西,就是力圖補救30多年前的遺憾,如果這篇文章能在一定程度上起到亡羊補牢的作用,那就是筆者最大的希望了。[58]

四 入矢在1950年代寫的其他書評

針對1950年代出版的中國學者的著作,入矢義高寫過書評的遠不止鄧之誠《東京夢華錄註》一種,論文類不計外,专著类還有張相(1877-1945)的《詩詞曲語辭匯釋》[59],周紹良(1917-2005)的《敦煌變文匯錄》[60],蔡美彪(1928-2021)的《元代白話碑集錄》[61],顧學頡(1913-1999)的《元人雜劇選》[62],王力(1900-1986)的《漢語詩律學》[63],以及蔣禮鴻(1916-1995)的《敦煌變文字義通釋》[64]。這些書評分別是《張相〈詩詞曲語辭匯釋〉》[65],《周紹良〈敦煌變文匯錄〉》[66],《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》[67],《顾学颉选註〈元人杂剧选〉》[68],《王力〈漢語詩律學〉》[69],以及《蔣禮鴻〈敦煌變文字義通釋〉》[70]。其中只有關於張相和蔣禮鴻著作的兩篇書評有漢譯[71]。關於張相書的書評,入矢的中國學生董志翹回憶說:“還是一九七九年在南京師範大學進修的時候,我偶然讀到了先生寫的書評:——《張相〈詩詞曲語辭匯釋〉》,先生老辣的文風、鞭劈[辟]入裏的論斷使我深深折服。”[72]入矢的《洛陽伽藍記譯註》(“中國古典文學大系”第21種)[73],董曾著手翻譯[74],可惜譯文至今未見刊行。

在這些書評中,篇幅最大的是對蔡美彪的書寫的書評。《元代白話碑集錄》的編著,始於蔡氏任職中國科學院語言研究所之時,完成並刊行於他調到中國科學院歷史研究所第三所(近代史研究所)之後,是他正式出版的第一部專著,也是成名作。但是恐怕誰也沒有想到這位中國蒙元史學界未來泰斗級人物的最初專著卻遭到了入矢的迎頭痛擊。入矢的書評定稿於1956年3月29日,長達42頁,如同三年後針對《東京夢華錄註》一樣,也是“其辭極溪刻,指摘甚當”,例举了蔡書在錄文、標點、校訂、體例、註釋等方面犯下的無數錯誤。

蔡氏自然是讀過入矢書評的,也曾在自己寫的文章中談及。比如在《讀陳垣編〈道家金石略〉書後》[75]裏,蔡氏提到:

趁此機會,我想附帶說一說本書與拙編《元代白話碑集錄》的相關問題。《集錄》編於50年代初,所收碑拓主要依據藝風堂、柳風堂及北京大學文科研究所陸續收藏的拓片,補充以各地收藏家的藏拓。編錄時未能詳註拓本來源,編校多有疏略。校印過程中,又值拓本搬遷,未能據原拓複校,出版後即發現不少文字上的漏誤,深自愧疚。多年來,每思校訂重刊,因忙於其他工作,迄今未能實現,歉對讀者。智超同志校補《道家金石略》時曾注明據《集錄》轉錄碑拓數通。其他曾見於《集錄》而有原拓可據者,均直接依據原拓本收錄。這些碑文經智超、慶瑛同志仔細校錄,訂正了《集錄》刊印的若干漏字和誤字,讀者是可以信從的。在此,我謹向智超、慶瑛同志表示深切的感謝。有些碑刻文字,《集錄》據舊拓收錄無誤,但因與前人過錄文字間有異同,也曾招致懷疑。現經智超同志再次據原拓校錄,得以互證,借可祛人之疑,同樣是應該感謝的。[76]

这里提到的“有些碑刻文字,《集錄》據舊拓收錄無誤,但因與前人過錄文字間有異同,也曾招致懷疑”,其中未提姓名的懷疑者正是入矢義高(見下文)。雖有這樣的零星回憶,我們卻一直沒有看到蔡氏對入矢書評所做的全面回應。蒙元史學界的老人自然是知道入矢批蔡一事的,但是似乎沒見有人專就此事寫過文章。

隨著蔡氏去世,他的私人文件和藏書大量散出,其中不乏蒙古學名家如鮑培(Nicholas Poppe, 1897-1991)和羅依果(Igor de Rachewiltz, 1929-2016)等人的簽贈本。在這些散出的文件中,我拍到過一封以蔡氏口吻寫出的信稿,內容全是陳述對入矢書評的感受,一邊檢討自己的錯誤,一邊做出適當的辯護,可以說是迄今為止所見蔡氏對入矢書評所做的最全面的回應,其在學術史上的價值是毫無疑義的。

五 蔡美彪的信稿

這封信稿寫於中國科學院歷史研究所第三所的專用稿紙上。這種稿紙是豎格印製的,每頁又分為兩個半頁,每半頁250字(25×10=250),整頁500字(25×20=500)。信稿長達12頁,沒有落款,從字體上看應是蔡美彪之字。收信人名雖有刮削塗抹的痕跡,但還是可以看出是“大年同志”四字。此人可能是指時任歷史研究所第三所副所長的劉大年(1915-1999)。因為從信稿的內容來看,很像是蔡氏結合入矢書評就《元代白話碑集錄》一書向本所的一位學界前輩或上級領導所做的檢討和說明。

信稿在內容和形式上顯然分為兩個部分。第一部分是前面4頁,每頁都從中心沿着十字撕成四截,再從背面用紙條重新粘貼裝好。每頁的左右上角都按“①②③④”的順序寫有每頁的編號,在這個編號的下方又寫有每半頁的編號“1”和“2”。比如第1頁的兩個半頁,就分別寫有編號“①1”和“①2”。第二部分是後面8頁,沒有編號,也沒有撕粘的痕跡。這兩個部分的文字並不相連,但內容有部分重疊,這些重疊的內容在文字上又有詳略之不同。

圖7

下面就將信稿全文加註錄出以供參考。做錄文時,於信稿每頁結束之處,在【】中標出頁碼(如【1】表示第1頁結束於此)。信稿中的誤字照錄,在隨後的[]中補入所疑正字。脫字在〔〕内補出。難以辨識之字以□代表並加註說明。信稿中被劃掉的文字,凡是字數較多且文義不重複有助於理解作者想法的均錄出,但加刪除線以示區別(如“和我恰恰相反,他對沙畹極為推崇”)。

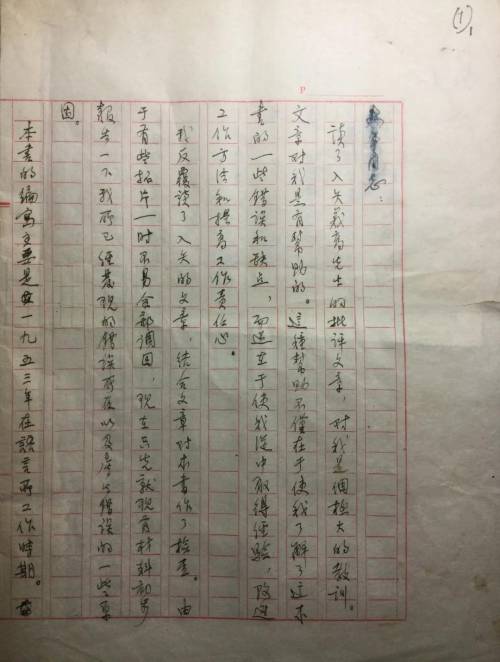

大年同志:

讀了入矢義高先生的批評文章,對我是個極大的教訓。文章對我是有幫助的。這種幫助不僅在於使我瞭解了這本書的一些錯誤和缺點,而還在於使我從中取得經驗,改進工作方法和提高工作責任心。我反覆讀了入矢的文章,結合文章對本書作了檢查。由於有些拓片一時不易全部調回,現在只先就現有材料初步報告一下我所已經發現的錯誤所在以及產生錯誤的一些原因(圗7)。

本書的編寫主要是一九五三年在語言所工作時期[77]。因為過去搜集了這些資料而又與語言學有些關係,故決定把它編輯起來作為我當時的一項工作。那時只是想把這些資料編一編加上標點和一些簡單的注釋,並沒有想做全面的深入的研究。離開語言所時我覺得有些地方還需要加工,沒有交稿。到本所後[78],在正式工作之外把此事匆匆結束。從這本書的科學要求來說,雖然是一本資料集,但需要歷史學、金石學和語言學(漢語和蒙古語)的廣泛知識和高度謹嚴的科學態度。這些方面的知識我都是很缺乏的,而又沒有付出更多的力量克服這些困難,相反地,只是把它草草了結。科學知識和編書經驗的不足,再加上主觀上的粗疏大【1】意,本書出現許多缺點和錯誤,當然不是偶然的。

本書的編校工作不夠細心。編輯體例不夠完善,碑文中又有許多漏字和誤字。這些漏字和誤字是由於:(一)許多拓片剝落了字或已漫漶不清,而我未能識別正確;(二)抄寫及排印過程中,因文字特殊發生了錯誤,而我未能仔細地校對出來,特別是對最後校樣未能校對仔細。如果是一本普通的書有許多漏字和誤字已是不應該的,而這樣一本資料書就尤其不應該。我依據拓片校正了以前書上的一些錯誤但又產生了新的錯誤,這本書的意義就很成問題了。雖然一些字是無關重要的,但這不能不大為損害本書的價值以至貽誤讀者。

我對法人沙畹及馮承鈞書[79]的看法是有問題的。當時我對沙畹的成績沒有予以重視而對馮氏又過分信從。本書編寫之初只是想擴充馮書而又以拓片為准,馮書已錄而未見拓片者仍暫依馮書過錄。馮書出版在後並自稱他依據法人書、志書〔、〕金石書及手抄本。我誤信他已校訂前人書,當較勝。這樣,無拓片者就未再據沙畹書及志書詳細校對,而只是依據馮書,從而沿襲了他的一些錯誤。這當然是很不應該的。沙畹書雖有許多缺點和錯誤,但他也有一些成就可以利用的而我沒有去利用。這是一個極大的疏忽。造成這種情形的原因,除了自己的粗疏偷懶之外,【2】當時思想上還存在着對待外國資產階級學者的不正確的片面狹隘觀點。

入矢文章的中心部分是對我在校勘方面的一些錯誤的批評。入矢指出,甚至書中附有碑影的排印碑文也有漏字[80]。這個批評使人看了很吃驚,我由此深切感到我的粗疏大意太嚴重了。入矢也還根據前人的著述等仔細地校正了我的許多錯誤。這無疑地對我是個極大的幫助。這不僅促使我個人對本書進行檢查,也還可以幫助讀者不致被書中的錯誤所誤。因之在這一方面,我應該深深地感謝他。

入矢對於標點部分的批評也很好,並增益了我的知識。入矢現在從事元代辭彙的研究,曾和吉川合作有《元曲選釋》[81]。他所批評的二十幾處,除少數還可商酌外,絕大部分都是對的。造成這些標點錯誤的原因,大都是由於我的學力不足,但也有些是由於未多下功夫、不細心所致。如94碑[82]原作“他亡歿了,有為他……”,這裏“有”字應連上讀[83],批評很對。“有”字是譯自蒙古語的語助詞,如果我多參考些文獻,細心一些,這類錯誤也還不是不可避免的。但由於我的粗疏並沒有能夠避免。

入矢對我的註釋部分和編輯體例也提出了不少批評。這些批評主要是指出一些地方不夠完備和不夠確切。這也都【3】值得我很好地加以考慮,引為借鑒。

下面也把和入矢看法不同和需要加以說明的地方,舉出一些事例附帶作些說明。

入矢認為“應當對原碑一一調查”“應重新摹拓和舊拓本校對”,基於這樣的認識,從而指出本書“全不是采自原碑”[84]。入矢的要求是異常嚴格的。但這在全國文物尚未進行普查的情況下,以個人甚至某一團體的力量,還是不容易做到的。為了這樣一本以碑文資料為主而不是以文物調查為主的書,以許多人力和時間走遍全國各地重新調查摹拓,也是困難的。因此,入矢的這一要求,在最近若干年內還很難於實現,而只能按照我國一般編集石刻史料的通例,把現有拓片編印以供讀者參考。

與上述批評的同時,入矢先生時常向讀者透露,本書未必真的依據原碑拓片。如評89碑[85]:“據《金石匯目分編》[86],碑共分為三層……蔡氏用的是原碑拓本為什麼把第一層的碑文漏掉。”[87]事實上並未漏掉,第一層即86碑[88],題註中曾說明二三截見後[89]。可能由於註解不夠完備,引起誤解。又如入矢據吳氏《攈古錄》[90]評93碑[91]:“蔡氏所說的上截漢字碑文是否真有很成問題。在66[92]也可看到這種情形。”[93]其實《攈古錄》所註不夠仔細,43[94]、66確實都有上截但都是文言與本書體例不合,故未錄入。又如74碑[95],入矢考出人名當補“古羅”二字[96]【4】和我恰恰相反,他對沙畹極為推崇,把沙畹的許多錯誤也只認為是“偶爾誤寫或鉛字誤植”,而對馮書則採取完全否定的態度。入矢對我的一些批評是依據沙畹的,有些沙畹誤而馮書或蔡書對的,也據沙畹書而加以懷疑或當作錯誤而否定了。

下面我再就各方面較重要的問題分別扼要地略加說明。

關於“原碑拓本”一詞,入矢的理解是和我有些出入的。如序中所說,我只是依據搜□[97]的拓片。據我瞭解,一般金石資料書的編纂,好像也都是依據拓片的搜集。入矢認為“應當對原碑一一調查”,“應重新摹拓,和舊拓本校對”。基於這樣的認識,從而認為本書“全不是采自原碑”[98]。入矢的要求是嚴格的。但這就需要走遍全國各地,而無遺漏,這種作法是否必要還值得商量。不過,入矢這樣提法的精神還是好的,如果可能的話,至少對一些有問題的碑實地調查一下,當更謹嚴。我這裏所以把這個問題提出來,只是想說明一下我所理解的入矢所說“全不是采自原碑”的含義。

我的一個很大的疏忽是,當時為了省印刷費,而沒有像趙萬里先生《六朝墓誌》[99]那樣,把搜集到的拓片全部影印出來。這就引起了入矢氏的一些懷疑。文章中時常向讀者透露,本書未必真的依據拓片。較明顯的有以下【5】幾處:(一)89碑,“據《金石匯目分編》……碑共分為三層……蔡氏用的是‘原碑拓本’為什麼把第一層的碑文漏掉?”[100]事實並未漏掉,第一層即86碑,在題註中曾註明二三截見後。可能因這個註解不夠清楚,而引起誤解。[101](二)93碑,“吳氏《攈古錄》只註明正書後半國書……蔡氏所說的上截的漢字碑文是否真有很成問題。在66也可以看到這種情形……”[102]事實上這兩碑第一截確實都有漢字碑文,但都是文言,與本書體例不合,故未錄入。[103](三)74碑,帝師名沙、馮[104]均作“公哥羅思(馮作師)監藏班藏卜”,入矢據《歷代佛祖通載》考證出此人名當為“公哥羅古羅思監藏班藏卜”。這個考證補出“古羅”二字[105]是正確的。蔡書無此二字,“師”亦未校改為“思”。入矢批評說:“如果蔡氏真正依據‘原碑拓本’的話,是不會反復上述錯誤的。”[106]事實上我確是依據原碑拓本。沙、馮均闕“普朗”之“普”字,已據拓本補出。又此碑上截已折,過去誤疑為藏文。我所據拓片尚有上截,知為八思巴字。題註中已有說明。入矢對這些似都忽略了。至於“古羅”二字未補出,因此碑拓照片尚在手邊,檢視結果,該碑適在此處折裂,此二字正好剝落了。我未能詳細註明,是一疏忽。綜上所舉數處,入矢誤解我並未依據拓本,這個誤解從性質上來說是嚴重的。如果我把拓片影印,誤解可能就不會發生了【6】。

入矢對本書的編纂體例提了許多有益的意見和批評。本書把同一碑用一個名字,不同碑文加上數序和題註,以見其聯繫。入矢認為這樣作不容易看出各文在碑上的位置,而且標題易與碑文矛盾。入矢說“蔡氏這種作法未免太笨了”[107]。他雖未提出積極辦法,但這個意見還是很好的,值得考慮。對於題註,入矢大部分的批評是認為應該詳細註出曾有哪些書著錄過[108]。我當時以為此書着重碑文,不同於金石目的考證,故未注意及此。入矢的意見是可以參考的。此外,他還指出我誤把“靈仙”認作“虛仙”[109],又據金石書指出有的碑次序應顛倒,據金石書補出原註所未備[110],這些意見都是很好的,對我很有幫助。

對本書校訂方面的批評,占了文章的很大部分。這節開頭就校出了書前所附碑影與本文的一些異同[111],這個批評使人看了很吃驚。我由此深切感到我的粗疏大意太嚴重了。這幾乎是不可容忍的。除此之外,入矢也還校出其他碑文的一些錯字脫字,特別是沿襲馮書的那一些碑。這種校訂對我幫助很大。入矢還指出一些碑有誤字,入矢一般地指了出來但未逐個舉出。這就促使我逐碑加以檢查,果然也又發現了一些。當然這裏面也包括了一些手寫體被印成鉛印體,如“并”印成“並”,“务”印成“務”,“薗”印成“園”等等,不過這種批評也還是【7】有用的。總的來說,這一節的許多批評都是好的。當然其中也有一些,特別是我依據拓片中的一些,我並不認為是錯誤的。如入矢作為突出例子舉出來的2碑[112]。“是也㬠好”並不誤,“好的歹的”作“的”不作“底”,不誤。而且這個字還是比較重要的。“你就便理,合只你識者”,也不誤。入矢認為:“……‘合’沒有‘會’字正確,所以應讀為‘就便理會’(適當地處理它)。當然上述碑文不一定非和《西遊記》[113]中所載的一致不可,但由上面指出的幾個例子來看,我不清楚蔡氏到底採用的是怎樣的‘校訂’法。因之此書所載的本文,對原碑拓本是否已經忠實地復原了,令人非常懷疑。”[114]按入矢所校道藏本作“理會”,是錯的。這裏的“理”當是“理斷”之意。“合”字當連下讀。沙畹書據《西遊記》也是如此。入矢的文章一般是相信沙畹書批評蔡書的。但這裏不知為什麼撇開沙畹書不谈而另據一不同版本並據以斷為本書拓片的錯誤。

入矢文舉出另一例證是27碑[115]。“27的本文問題更多了。和記載此碑文的《蔚州志》進行校對時,發見相當多的不同之處……”[116]按《蔚州志》所錄錯誤甚多,沙畹據之。有些沙畹意校的字,也是校錯了的。本書據此碑拓本,確與《蔚州志》多有不同,校訂凡二十幾處。但入矢亦據沙畹所據《蔚州志》統認為本書的錯誤。如果將拓本影印,以入矢的學力,是可以看出本書的校訂是對的,這個誤解也可能不會產生了。入矢信從沙畹【8】而斷為馮書或蔡書誤的。在所舉例中,如附錄二之4碑[117]。沙畹所據拓本缺“信”字。入矢講了許多校勘學上對剝蝕字的態度,並指出:“如不加聲明而加上由自己所臆測出來的字,即使字是正確的,也不是忠實的態度。”[118]按我所據拓片是藝風堂所藏舊拓,“信”字仍可辨識,且有八思巴字可以對證。入矢因過信沙畹拓片為最精,不可超越,故而有此懷疑。另如16碑[119]沙畹作“那公頭”,馮書改為“那上頭”是對的,故從之。按原碑此字寫作“ ”,沙畹因不熟習漢字行書,故誤為“公”。入矢據沙畹故認為馮書蔡書之誤[120]。

”,沙畹因不熟習漢字行書,故誤為“公”。入矢據沙畹故認為馮書蔡書之誤[120]。

此外,沙畹書及志書所無,我據拓片錄入者,入矢自己說是“全沒有掌握資料”[121],因而他是據一般通例意校本書的一些錯誤的。這種校定有些仍然是正確的。如16[122]“體例”上漏一“依”字[123],25[124]“者”誤印為“旨”[125]等是。但也有一些並不誤的。最明顯的例子是75[126],入矢認為“聖旨體例”之上“定脫‘如今依着在先(或前)’六字”[127]。此拓本照像現在手邊,經檢視,原文並無此六字,本書不誤。這裏存在的問題是,元代白話公文的翻譯並無統一體例,因而在不同地方可以有不同譯法,有些字往往此有彼無,不可一概而論。同樣的情形,如“甚麼”可省為“甚”,但不一定都省。如43碑[128]“甚”後我用方括號補一〔麼〕字,入矢認為不必[129],但檢此碑拓本照像“甚”後確脫落一字。87[130]則【9】是據謝氏[131]補。有些拓本因已不在手邊一時不能核對,但如12[132]“官軍人等”,入矢認為“乃軍官人或管軍官之誤”[133]。事實恐亦未必如此,因元代譯文確也有此用法。

入矢校訂的最後一部分,即依據金石錄校本書拓本的,所指出的一些漏字誤字,是很好的。如63[134]“詮”誤作“銓”[135],94[136]“總統”誤為“都統”[137]等等,批評都很正確。其中有些,入矢所據的碑和我所錄的並非一碑。如80[138]一碑,入矢即指出十八處問題[139],其中大部分是本碑的缺文,入矢補出的。入矢所據是《江寧金石記》句容縣學碑,而我所錄乃河南淇縣碑。淇縣碑最後較句容碑多十字。入矢認為“其餘本文可以看作同文碑”[140],這樣看法一般是可以的,但用於白話碑的校勘上並不妥當。元代公文的翻譯有些是朝廷譯好發下,有些是各地自譯。因此內容相同者文字並不一定相同。這從這兩個碑最後一行的異同也可瞭解。因此,把內容相同的兩碑混為一碑校補是不合適的。本書據淇縣碑拓片,原有缺文者仍標缺文。32碑[141]的情形也與此相同。Ⅱ2[142],入矢用《西遊記》校,也列為我“不知有前人著述”[143]。《西遊記》一書本書屢引,無論如何我〔不〕至不知此書。但我認為元代當時的石刻要比後來刻印的各版各有異同的《西遊記》要可信得多。入矢舉出四條[144],其中“幾”字確是“几”之誤,排印時當做“幾”的簡寫而印錯了的。但《西遊記》【10】中的“備悉”,碑作“具悉”,《西遊記》無“十四日”三字,碑可補出。即使不承認碑的價值似也不宜認為錯誤。入矢後來在註中又說“此碑文不必非和《西遊記》相同不可”[145],但正文中仍是當作錯誤列舉了出來。32碑[146]我較B氏碑影[147]多出一行字。入矢認為“無此一行。但此碑有此一行亦無礙”[148],好像是我妄加的。事實上入矢是用的B氏的另一碑來校此碑,此碑較勝,未加肯定而也否定了。

如前所說,本書在校訂方面確實存在着許多嚴重的缺點和錯誤,入矢的許多批評也都是正確的,是應該感謝的。但在另一方面,入矢也確把本書和沙畹不同的、和某書或某書的某一版本不同的、和慣例不同的、和其他碑不同的以至本書校訂前人的錯誤或補出不足處,都統統引以為據而斷為本書的錯誤。他把這些和他的一些正確的批評混雜在一起,本書的錯誤就太多了。當然,就我個人來說,應當虛心地考慮他所有的意見,正確的接受下來,不正確或不完全正確的我也準備作為參考意見,在修訂時仔細考慮。這至少可以使我能以[夠]避免一些易引起讀者誤解的地方或更便於讀者。

入矢對我的標點部分的批評,使我非常心服,受益最大。他一共指出二十幾處,除其中幾處尚待斟酌外,其餘十幾處即批評的絕大部分都是正確的,並增益了我的知識。入矢是中古文學的專門研究者。聽說他正在研究唐五代文【11】學和元曲辭彙。在這方面我確實應該學習他的成就。造成一些標點錯誤的原因,大部分是由於我的學力不足,但也有些是由於不細心所致。如94“他亡歿了,有為他…”[149]。這裏“有”字應連上讀。入矢的批評很對。“有”字是自蒙古語譯來,是助動詞。如果我多參考些文獻,仔細想想,這個缺點也還不是絕對不可避免的。但是由於我的粗疏,並沒有能夠避免。(圗8)

入矢對我的註釋部分的批評,所占篇幅不多。其中大部分是指責我有些地方還應該多加註,有些地方提法有語病,這些意見應在修訂時參考。也有一些屬於理解不同的,我准〔備〕再仔細加以考慮。【12】

蔡美彪在晚年終於出版了《元代白話碑集錄》的修訂版(北京:中國社會科學出版社,2017年4月第1版)。從內容看,蔡氏可以說是充分吸收了入矢在書評中所提的意見,只是在全書中隻字未提入矢的名字,稍顯遺憾。

圖8

六 入矢義高作品的漢譯

在日本的漢學家群體中,入矢算是極其重要又極其特殊的一人。與他的這種重要性和特殊性相比,其作品漢譯的數量並不算大。我見過的入矢作品的漢譯,除去上面已經提到的三篇書評(《鄧之誠氏之〈東京夢華錄註〉》[摘譯]《張相〈詩詞曲語辭匯釋〉》《蔣禮鴻〈敦煌變文字義通釋〉》)外,還有以下十餘種:

《談“馬馬虎虎”》(无譯者,也有可能是直接用漢語寫的)[150]

《歐美的中國古典詩歌研究》(與人合作,肖何譯)[151]

《回憶胡適先生》(李廼揚譯)[152]

《回憶胡適先生》(石立善譯)[153]

《關於王梵志》(任道軒譯)[154]

《關於王梵志(續)》(任道軒譯)[155]

《禪宗語錄的語言與文體》(李壯鷹譯)[156]

《白居易的口語表現(上)》(曹虹譯)[157]

《白居易的口語表現(下)》(曹虹譯)[158]

《禪語散論——“幹屎橛”“麻三斤”——》(蔡毅、劉建譯)[159]

《白居易作品中的口語表達》(董志翹譯)[160]

《白居易作品中的口語表達》(董志翹譯)[161]

《禪語談片》(蔡毅譯)[162]

《說“師心”》(蔡毅譯)[163]

《無著道忠的禪學》(邢東風譯)[164]

《中國口語史的構想》(艾廼鈞翻譯,徐時儀修改,依川賢次作注並審正)[165]

《俗語言研究》曾經一度成為譯介入矢作品的主要陣地。在該雜誌第五期的第二篇《編後》(《俗語言研究》編輯部芳澤勝弘、衣川賢次、李建華、神野恭行,1998年8月)中,報告了入矢義高去世的消息:

借此機會謹告各位會員和讀者,卷頭刊載的《說“師心”》作者入矢義高先生不幸於今年6月30日病逝,享年八十七歲。六十年來,先生一直從事元曲、小說、筆記、敦煌變文等研究工作,晚年潛心致力於解讀禪宗語錄。雖然在這方面的論文不多,但發表出來的可以說均為精品。因此在創刊《俗語言研究》之際便將翻譯先生的論文介紹給中國會員作為任務之一。本期刊登的論文是先生於1987年12月紀念七十七歲喜壽時的講演記錄,可以說是一篇反映先生人生論的結晶。先生不畏八十七歲高齡,直到今年1月堅持出席研究會。失去先生,使我們倍感悲痛。[166]

《俗語言研究》的主要編輯人是入矢的學生衣川賢次(Kinugawa Kenji,1951年生)。同入矢一樣,衣川也特別強調書評,尤其是“酷評”的作用。在《俗語言研究》第三期的《編後》(寫於1996年4月29日)中,衣川曾經這樣說過:

在日本與中國書評普遍不佳。日本的書評以書店、出版社的宣傳性小冊子和報紙為主流,手法脫離不開“三七開”式與“勸百諷一”式。我們希望各位會員能把嚴正且尖銳的書評投寄給本刊書評欄。[167]

在衣川的《禪宗語言叢考》[168]中,就收入了他寫的關於袁賓編著的《禪宗著作詞語匯釋》[169]的書評(初刊於日本《中國圖書》雜誌1992年3月號)[170],和關於楊曾文校寫的《敦煌新本六祖壇經》[171]的書評[172]。這些書評都是“嚴正且尖銳”,保持了入矢書評“其辭極溪刻,指摘甚當”的風格和水準。

(在文字辨識和資料搜集方面,作者得到過宋希於、周運、艾俊川、欒偉平等友人的幫助,均此致謝)

補記之一:

在《中國文化》第五十四期(2021年秋季號)上,我發表過一篇《學術史研究劄記:一無所獲的西德外賓》(第138-151頁),文中披露了德國西藏學家Dieter Schuh和在德國任教的澳大利亞伊朗學家Ronald Eric Emmerick於1983年7、8月間來華訪學的檔案。在Emmerick的學生段晴(1953-2022)去世後,她在北大南亞所的碩士同學任友林在紀念文章《將門虎女段晴》(寫於2022年4月1日,刊於2022年4月4日《澎湃新聞》;北大的陳明教授最早讓我注意到這篇文章)中提到:

2020年5月,我收拾歷史照片,找到了一張和兩個德國教授在西藏拉薩的照片。突然想起,這兩位教授段晴應該認識,隨手就把它寄給了段晴。她馬上回應,哇塞!這不是Emmerick教授嗎。我居然不知道他就是她在德國漢堡大學的博導。

我隨後給她介紹,這是1983年7月我在社科院時陪兩位德國東方學的教授去西藏考察的照片留影,告訴她我們在那裏活動的情況——在北京訪問了社科院民族所,在拉薩訪問了西藏社科院以及哲蚌色拉甘丹三大寺廟。我告訴她,Emmerick教授在哲蚌寺受到了僧侶們的崇拜,因為他辨認出當時無人識別的寺廟門斗刻印經文是八思巴祭文。

任友林正是我在文章中提到的陪同Schuh和Emmerick的社科院譯員,他作為當事人的回憶與我披露的檔案完全一致。北大的葉少勇教授還發給過我一張Schuh(右)和Emmerick(左)在拉薩的彩色合照,據說是王邦維教授發在微信群裏的,不知道是不是出自段晴教授的遺物。按照任友林的說法,他寄給段晴的照片似乎是他和兩位學者的合影,但在這張照片上卻只有Schuh和Emmerick兩人。還有一件事值得一提,就是Emmerick的遺著《于闐語手冊》(A Handbook of Khotanese, completed and edited by Mauro Maggi, John S. Sheldon, and Nicholas Sims-Williams, Wiesbaden: Reichert Verlag, 2024)在今年由他的學生和後學編輯出版了。

補記之二:

文章交稿之後,我才入手一册《入矢義高先生追悼文集》。集中所收項楚(生於1940年)的文章《心祭——悼念入矢義高先生》(橫排部分第22-23頁)也提到入矢批鄧一事:

我最初聽說先生的大名,是在八十年代之初,那時有好幾位中國著名的前輩學者都對我提到了先生,並且無一例外地都說到先生早年寫的一篇批評鄧之誠先生《東京夢華錄注》的論文。於是我找到這篇論文,拜讀之後,我明白了為什麼這篇論文會震撼中國學壇。先生對中國文化和典籍的淵博學識令我肅然起敬,佩服至極。同時我也猜想,先生大概是一位很嚴厲的人吧。

那時我已開始研究王梵志詩,一位從日本訪學歸來的中國青年學者告訴我,入矢先生主持的讀書會深入地研讀了全部王梵志詩,同時介紹了許多讀書會的情況……後來《王梵志詩校注》在《敦煌吐魯番文獻研究論集》上發表了,我拜託一起開會的高田時雄先生帶了一本呈送給先生,心裏確實有些忐忑不安:它會不會遭到和《東京夢華錄注》同樣的命運呢?後來我陸續從《中國圖書》上讀到了先生為《王梵志詩校注》和另外兩種拙作而寫的書評,文字雖很簡短,但鼓勵和贊許的話語令我感動,特別因為這是出自我認為很“嚴厲”的先生之手,令我更加珍視。

高山杉《佛書料簡》,浙江大學出版社2012年版

【注釋】

[1]胡文輝:《現代學林點將錄》,廣州:廣東人民出版社,2010年8月第1版,第430-434頁。

[2]有關入矢義高的生平和著作,參看《入矢義高教授年譜略》和《入矢義高教授編年著作目錄》,收入《小川環樹教授入矢義高教授退休記念中國文學語學論集》,京都:京都大學文學部中國語學中國文學研究室小川教授入矢教授退休記念會,1974年(本文的圗1就是取自此書,是入矢1974年3月的留影);《閑話學術前輩——入矢義高先生》(衣川賢次、興膳宏、松尾良樹、溝口雄三的座談)、《入矢義高先生略年譜》和《入矢義高先生著書目錄》(《略年譜》和《著書目錄》原刊《入矢義高先生追悼文集》,東京:汲古書院,2000年3月26日初版,第1-30頁;《著書目錄》在此集中題作《編年著作目錄》),《東方學》第百二輯(2001年7月),第127-152頁。李慶:《日本漢學史(修訂本)》第三部《轉折和發展(1945-1971)》,上海:上海人民出版社,2016年1月第2版,第564-569頁。

[3]歐陽哲生、宋廣波(編):《胡適研究論叢》,哈爾濱:黑龍江教育出版社,2009年6月第1版,第314-336頁。

[4]彭明輝、唐啟華(主編):《東亞視角下的近代中國》,臺北市:“國立”政治大學歷史學系,2006年9月初版,第277-327頁。在《远路不须愁日暮——胡适晚年身影》(杨翠华、庞桂芬编,台北市:中研院近代史研究所,2005年8月第1版;同书大陆版《胡适晚年身影》,南京:南京大学出版社,2014年3月第1版),刊有一张入矢义高签赠胡适的自己于1960年2月在人文科学研究所中庭的留影(第195页;大陆版,第185页)。

[5]鄧之誠:《東京夢華錄註》,北京:商務印書館,1959年1月初版。

[6]我參考的是老友周運幫我拍攝的中國國家圖書館(簡稱“國圖”)的藏本。

[7]《首都師範大學學報(社會科學版)》2015年第2期,第1-4頁。

[8]鄧瑞(編):《鄧之誠日記(外五種)》,一共八冊,北京:北京圖書館出版社,2007年7月第1版。

[9]鄧瑞(整理):《鄧之誠文史劄記》,上下二冊,南京:鳳凰出版社,2012年4月第1版,2016年9月修訂第1版。

[10]中華書局正在準備出版全部鄧之誠日記影印本的整理本,周運參與了文字審校的工作。

[11]據說余英時(1930-2021)曾經讀完“筆跡繚亂”“字跡不是那麼容易辨認”的鄧氏日記影印本,但遺憾的是沒有寫出文章來(葛兆光:《學術史和思想史的傳薪者——敬悼余英時先生》,《古今論衡》第37期,2021年12月,第44-45頁;另參看2022年7月31日由臺灣聯經出版社舉辦的線上紀念會《回到余英時的客廳》中的葛兆光發言部分)。

[12]陸顥:《聽水讀鈔》,北京:海豚出版社,2014年2月第1版,第67-72頁。

[13]影印本,第八冊,第340-341頁;《鄧記》(據第1版,下同),下册,第1182頁;《聽水讀鈔》,第70頁。

[14]影印本,第八冊,第345頁;《鄧記》,下册,第1183頁;《聽水讀鈔》,第70頁。

[15]影印本,第八冊,第306頁;《鄧記》,下册,第1168頁。

[16]影印本,第八冊,第355頁;《鄧記》,下册,第1186-1187頁。

[17]影印本,第八冊,第356頁;《鄧記》,下册,第1187頁;《聽水讀鈔》,第71頁。

[18]王利器:《鹽鐵論校註》,上海:古典文學出版社,1958年4月第1版。

[19]范祥雍:《洛陽伽藍記校註》,上海:古典文學出版社,1958年2月第1版。

[20]周祖謨:《洛陽伽藍記校釋》,北京:科學出版社,1958年6月第1版。

[21]胡道靜:《夢溪筆談校證》,上下二冊,上海:上海出版公司,1956年1月第1版。

[22]《歷史語言研究所集刊》第十本,1948年4月,第433-594頁。

[23]《鄧之誠氏之〈東京夢華錄註〉》,第4頁。

[24]影印本,第八冊,第358-359頁;《鄧記》,下册,第1188頁;《聽水讀鈔》,第71頁(改“遊”為“蝣”)。

[25]《學林漫錄》第二集,北京:中華書局,1981年3月第1版,第22-28頁。

[26]《學林漫錄》第二集,第24-25頁;《聽水讀鈔》,第71頁節引。

[27]影印本,第八冊,第373-374頁;《鄧記》,下册,第1194頁;《聽水讀鈔》節引,第71-72頁。

[28]《鄧之誠氏之〈東京夢華錄註〉》,第4-5頁。

[29]影印本,第八冊,第382頁;《鄧記》,下册,第1197頁;《聽水讀鈔》,第72頁。

[30]楊焄:《宋代人究竟如何“說話”?》,《卻顧所來徑》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2018年10月第1版,第190頁。

[31]《鄧廣銘全集》,卷十,石家莊:河北教育出版社,2005年7月第1版,第116-127頁。

[32]影印本,第八冊,第396頁;《鄧記》,下册,第1200頁。

[33]影印本,第八冊,第427頁;《鄧記》,下册,第1208頁;《聽水讀鈔》,第72頁(將“認承”錄作“承認”)

[34]影印本,第八冊,第401頁;《鄧記》,下册,第1202頁;《聽水讀鈔》,第46頁(漏錄“科學分院”的“分”)。

[35]陸鍵東:《陳寅恪的最後20年》(修訂本),北京:生活·讀書·新知三聯書店,2013年6月北京第1版,第165、221-256頁。

[36]影印本,第八冊,第401頁;《鄧記》,下册,第1203頁;《聽水讀鈔》,第70頁。

[37]虞雲國(編著):《程應镠先生編年事輯》,上海:上海人民出版社,2016年11月第1版,第440頁。

[38]《讀書》1982年第9期(1982年9月10日),第48-51頁。

[39]陳星燦《夏鼐與張光直交往的一點史料》,《萬象》第6卷第10期(2004年10月),第87、89頁;同文,收於陳氏論文集《20世紀中國考古學史研究論叢》,北京:文物出版社,2009年10月第1版,第207、208頁)。

[40]《現代學林點將錄》,第432頁,註釋8。

[41]鄧注另有臺北市世界書局的翻印本(1963年5月初版)。這個印本曾經多次再版(1973年4月再版,1988年11月第3版),在大陸已出修訂本後,它依然翻印大陸的初版。我還見過同一書局出的排印本(1999年9月第2版),也沒有吸收大陸修訂本的刪訂,像“打大膁”一注就沒有改過來(第336、353頁)。

[42]孟元老著,入矢義高、梅原郁譯註:《東京夢華錄——宋代的都市與生活》,東京:岩波書店,1983年3月24日初版,1993年10月初版二刷(改訂版);文庫本,“東洋文庫”叢書第598種,東京:平凡社,1996年3月13日初版(再訂版)。

[43]《東京夢華錄——宋代的都市與生活》,初版,第407-409頁。這篇後記有李慶的摘譯,參看其《日本漢學史(修訂本)》第三部《轉折和發展1945-1971》,第565-566頁。

[44]梅原郁(編):《東京夢華錄夢粱錄等語彙索引》,京都:京都大學人文科學研究所,1979年3月31日初版。

[45]據《入矢義高先生略年譜》,入矢從1982年4月開始擔任花園大學文學部客員教授,《東方學》第百二輯,第150頁。

[46]王利器:《訪日講學記(二)》,《文史雜誌》1985年第2期(1985年10月30日),第35頁。

[47]《成都大學學報(社會科學版)》1996年第3期,第1-9頁。

[48]王貞瓊、王貞一(整理):《王利器學述》,杭州:浙江人民出版社,1999年4月第1版。

[49]據《入矢義高先生略年譜》,入矢於1985年3月作為花園大學“閩浙古跡參觀團”的顧問曾在杭州、紹興、普陀山、寧波、天童寺、國清寺、厦門、泉州、福州、雪峰山等地遊歷三周,《東方學》第百二輯,第150頁。

[50]《成都大學學報(社會科學版)》1996年第3期,第6、8頁;《王利器學述》,第324、332頁。

[51]伊永文:《東京夢華錄箋註》,上下二冊,北京:中華書局,2006年8月第1版。

[52]羅國威:《思藻齋主人學術自述》,《國學茶座》總第三十六輯,濟南:山東人民出版社,2024年4月第1版,第172頁。

[53]《古籍整理出版情況簡報》2013年第2期(總第504期),第13-22頁。

[54]《古籍整理出版情況簡報》2013年第3期(總第505期),第11-19頁。

[55]按此說不確,入矢書評指出的錯誤並非“顯而易見”。

[56]《古籍整理出版情況簡報》2013年第2期,第13-14頁。

[57]指錢鍾書在參與翻譯《毛選》時指出“孫猴子從來未鑽入牛魔王腹中”這件事。

[58]《古籍整理出版情況簡報》2013年第3期,第19頁。

[59]張相:《詩詞曲語辭匯釋》,二冊,上海:中華書局,1953年11月初版。

[60]周紹良:《敦煌變文匯錄》,上海:上海出版公司,1954年12月第1版。

[61]蔡美彪:《元代白話碑集錄》,北京:科學出版社,1955年2月第1版。

[62]顧學頡:《元人雜劇選》,北京:作家出版社,1956年5月北京第1版。

[63]王力:《漢語詩律學》,上海:新知識出版社,1958年1月第1版。

[64]蔣禮鴻:《敦煌變文字義通釋》,北京:中華書局,1959年3月第1版。

[65]《中國文學報》第一冊(1954年10月),第137-156頁(感謝周運代為拍攝國圖藏本)。

[66]《中國文學報》第五冊(1955年10月),第122-145頁(感謝周運代為拍攝國圖藏本)。

[67]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,《東方學報(京都)》第26冊(1956年3月),第186-228頁(由於國圖恰好缺少此冊,我參考的是欒偉平女士幫忙拍攝的北京大學圖書館的藏本)。

[68]《中國文學報》第八冊(1958年4月),第147-155頁。

[69]《中國文學報》第九冊(1958年10月),第158-162頁。

[70]《中國文學報》第十一冊(1959年10月),第175-180頁。

[71]《書評二篇:一、評張相〈詩詞曲語詞匯釋〉》;二、評蔣禮鴻〈敦煌變文字義通釋〉》,蔡毅、魏昆譯,《俗語言研究》第四期(1997年9月1日),第86-103頁。

[72]董志翹:《無盡的懷念——悼入矢義高先生》(寫於1999年3月26日),原刊《入矢義高先生追悼文集》,橫排部分第24-27頁,後收入董著《中古近代漢語探微》,北京:中華書局,2007年12月北京第1版,第383-386頁。引文見前書橫排部分第24頁,後書第383頁。

[73]入矢義高:《洛陽伽藍記譯注》(與他人譯注的《水經注》合刊一册),東京:平凡社,1974年9月1日初版。

[74]《入矢義高先生追悼文集》,橫排部分第27頁;董志翹:《中古近代漢語探微》,第386頁。

[75]《歷史研究》1991年第3期(1991年6月15日),第7-12頁;收進蔡美彪的文集《學林舊事》,北京:中華書局,2012年4月北京第1版,第52-61頁。

[76]《歷史研究》1991年第3期,第11頁;《學林舊事》,第58-59頁。

[77]蔡美彪於1952年到1953年間在中國科學院語言研究所工作。

[78]蔡美彪於1953年調到中國科學院歷史研究所第三所。

[79]“法人沙畹及馮承鈞書”分別指沙畹(Édouard Chavannes, 1865-1918)連載於《通報》(Tʽoung pao)的《蒙元時代的漢文碑刻與公文》(“Inscriptions et pièces de chancellerie chinoises de l’époque mongole”, Tʻoung pao, série II. vol.V. n.4, 1904, pp.357-447; série II. vol.VI. n.1, 1905, pp.1-42; série II. vol.IX. n.3, 1908, pp.297-428),以及馮承鈞(1887-1946)所編《元代白話碑》(上海:商務印書館,1931年5月初版)。

[80]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第201-202頁。

[81]吉川幸次郎、青木正兒、入矢義高、田中謙二:《元曲選釋》,四集十二冊,京都:京都大學人文科學研究所,1951年3月30日(第一集第一冊至第三冊),1952年3月30日(第二集第四冊至第六冊),1976年3月31日(第三集第七冊至第九冊),1977年3月31日(第四集第十冊至第十二冊)。蔡氏說的應該是當時已經出版的前二集六冊。

[82]“(94)一三六六年大都崇國寺聖旨碑(三)”,《元代白話碑集錄》,第98頁。

[83]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第214頁。

[84]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第187-188頁。

[85]“(89)一三五一年盩厔重陽萬壽宮聖旨碑”,《元代白話碑集錄》,第93頁。

[86]指清吳式芬(1796-1856)撰《金石匯目分編》。

[87]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第198頁。

[88]“(86)一三四一年盩厔重陽萬壽宮聖旨碑”,《元代白話碑集錄》,第90頁。

[89]題註:“第一截漢字正書 第二截第三截八思巴字漢字並書(見後) 此為第一截 在陝西省盩厔縣。”《元代白話碑集錄》,第90頁。

[90]指吳式芬撰《攈古錄》。

[91]“(93)一三六三年盩厔重陽萬壽宮聖旨碑”,《元代白話碑集錄》,第97頁。

[92]“(66)一三一四年盩厔重陽萬壽宮聖旨碑(一)”,《元代白話碑集錄》,第68頁。

[93]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第199頁。

[94]“43”似為“93”之誤。

[95]“(74)一三二一年濬縣天寧寺法旨碑”,《元代白話碑集錄》,第77頁。

[96]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第221-222頁。

[97]“搜”後一字難以辨識,似是“選”字。《元代白話碑集錄》自序於相應之處作“揀選”。

[98]參看腳註84。

[99]應指趙萬里(1905-1980)著《漢魏南北朝墓誌集釋》,一函六冊,北京:科學出版社,1956年1月第1版。

[100]參見腳註87。

[101]這段內容前面已經提到。

[102]參見腳註93。

[103]此段內容前面已經提到。

[104]“沙、馮”指沙畹的《蒙元時代的漢文碑刻與公文》和馮承鈞的《元代白話碑》。

[105]參見腳註96。

[106]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第221-222頁。

[107]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第191-192頁。

[108]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第195-200頁。

[109]“(26)一二八〇年虛仙飛泉觀碑(一)”,與“(27)一二八〇年虛仙飛泉觀碑(二)”,《元代白話碑集錄》,第28-29頁。

[110]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第193-194頁。

[111]參看腳註80頁。

[112]“(2)一二二三年盩厔重陽萬壽宮聖旨碑”,《元代白話碑集錄》,第2頁。《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第206頁。

[113]指《長春真人西遊記》。

[114]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第206頁。

[115]“(27)一二八〇年虛仙飛泉觀碑(二)”,《元代白話碑集錄》,第29頁。

[116]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第206頁。

[117]附錄二“(4)一二七五年龍門禹王廟聖旨碑”,《元代白話碑集錄》,第118頁。

[118]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第203頁。

[119]“(16)一二五二年安邑長春觀道教真人劄碑”,《元代白話碑集錄》,第17頁。

[120]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第204頁。

[121]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第207頁。

[122]“16”應為“66”之誤。“(66)一三一四年盩厔重陽萬壽宮聖旨碑(一)”,《元代白話碑集錄》,第68-69頁。

[123]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第207頁。

[124]“(25)一二八〇萊州萬壽宮令旨碑”,《元代白話碑集錄》,第27頁。

[125]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第207頁。

[126]“(75)一三二一年易州龍興觀懿旨碑”,《元代白話碑集錄》,第78頁。

[127]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第208頁。

[128]“(43)一二九八年林縣寶嚴寺聖旨碑(三)”,《元代白話碑集錄》,第45頁。

[129]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第208頁。

[130]“(87)一三四三年長安南五台下院聖旨碑”,《元代白話碑集錄》,第91頁。

[131]“謝氏”指謝再善(1903-1977)。

[132]“(12)一二四五年鄠縣草堂寺闊端太子令旨碑(二)”,《元代白話碑集錄》,第13頁。

[133]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第207頁。

[134]“(63)一三一四年元氏開化寺聖旨碑”,《元代白話碑集錄》,第65頁。

[135]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第209頁。

[136]“(94)一三六六年大都崇國寺聖旨碑(三)”,《元代白話碑集錄》,第98頁。

[137]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第209頁。

[138]“(80)一三三四年淇縣文廟聖旨碑”,《元代白話碑集錄》,第84頁。

[139]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第209頁。

[140]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第209頁。

[141]“(32)一二八八年無錫免秀才雜泛差役詔碑”,《元代白話碑集錄》,第34頁。

[142]附錄二“(2)一二二〇年盩厔重陽萬壽宮聖旨碑”,《元代白話碑集錄》,第116頁。

[143]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第207,210頁。

[144]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第210頁。

[145]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第210頁。

[146]參看腳註140。

[147]“B氏碑影”指波拿巴親王(Prince Roland Napoléon Bonaparte, 1858-1924;法國皇帝拿破崙·波拿巴[Napoléon Bonaparte,1769-1821]的侄孫)編《十三十四世紀蒙元時代文獻》(Documents de l’époque mongole des XIIIe et XIVe siècles, Paris: gravé et imprimé pour l’auteur, 1895)中所收碑影。

[148]《讀蔡美彪氏編〈元代白話碑集錄〉》,第208頁。

[149]參看腳註81和腳註82。

[150]《大陸畫刊》第5卷第8號(1944年8月15日),第15頁(據《入矢義高先生略年譜》,他從1944年8月起作為京大東方文化研究所的在外特別研究員開始了在北京的預定兩年的留學生活,《東方學》第百二輯,第149頁)。

[151]《國外社會科學》1981年第3期(1981年3月15日),第42-43頁。

[152]柳田聖山(主編):《胡適禪學案》,臺北市:正中書局,1975年6月臺初版,第1-2頁。

[153]《胡適研究通訊》(胡適研究會編)第3期(2008年8月25日),第1頁;《胡適研究論叢》,哈爾濱:黑龍江教育出版社,2009年6月第1版,第312-313頁。

[154]《中國敦煌吐魯番學會研究通訊》1989年第2期(總第17期,1989年12月),第47-59頁(原刊於《中國文學報》第三冊,1955年10月;因國圖正好缺此冊,未能直接參考)。

[155]《中國敦煌吐魯番學會研究通訊》1990年第1期(總第18期,1990年6月),第31-44頁(原文完成於1956年1月19日,原刊於《中國文學報》第四冊,1956年4月,第19-56頁;據周運所攝國圖藏本)。

[156]《俗語言研究》(禪籍俗語言研究會編,禪文化研究所發行)創刊號(1994年2月28日),第4-18頁。

[157]《古典文學知識》1994年第4期(1994年9月20日),第111-117頁。

[158]《古典文學知識》1994年第5期(1994年11月20日),第110-114頁。

[159]《俗語言研究》第二期(1995年6月1日),第7-13頁。

[160]《蘇州大學學報(哲學社會科學版)》1996年第2期,第46-50頁。

[161]《傳統文化與現代化》1996年第6期,第86-92頁。

[162]《俗語言研究》第三期(1996年6月1日),第30-52頁。

[163]《俗語言研究》第五期(1998年8月31日),第1-8頁。

[164]《佛學研究》1998年第7期,第100-105頁。

[165]《漢語史學報》第四輯,浙江大學漢語史研究中心編,上海:上海教育出版社,2004年1月第1版,第1-7頁。

[166]《俗語言研究》第五期,第192頁。

[167]《俗語言研究》第三期,第226頁。

[168]《禪宗語言叢考》,上海:復旦大學出版社,2020年6月第1版。

[169]《禪宗著作詞語匯釋》,江蘇古籍出版社,1990年11月第1版。

[170]《評〈禪宗著作詞語匯釋〉》,何迂譯,《古籍整理出版情況簡報》第268期(1993年3月20日),第10-15頁。《禪宗語言叢考》,第309-315頁。

[171]《敦煌新本六祖壇經》,上海:上海古籍出版社,1993年10月第1版。

[172]《〈敦煌新本六祖壇經〉校補》,《俗語言研究》第三期,第69-85頁;《禪宗語言叢考》,第259-283頁。

原载:《中國文化》2024年秋季號

来源:中国文化杂志社公众号 2025年01月10日

潘梓年

潘梓年 金岳霖

金岳霖 贺麟

贺麟 杜任之

杜任之 容肇祖

容肇祖 沈有鼎

沈有鼎 巫白慧

巫白慧 杨一之

杨一之 徐崇温

徐崇温 陈筠泉

陈筠泉 姚介厚

姚介厚 李景源

李景源 赵汀阳

赵汀阳